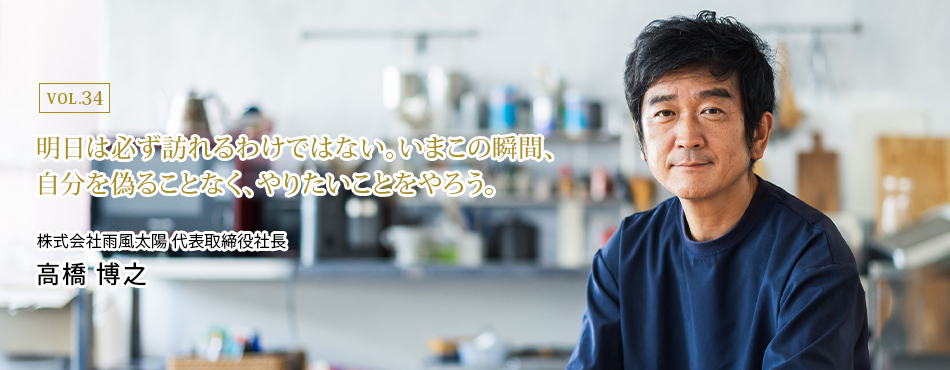

高橋 博之 氏プロフィール

株式会社雨風太陽 / 代表取締役社長

ハイクラス転職のクライス&カンパニー

公開日:2025.10.16

株式会社雨風太陽 / 代表取締役社長

Interview

私は昭和49生まれで、ちょうど高度経済成長が終わった年なんですね。ですからその時代の価値観の波しぶきをもろに浴びて育ったもので、都会に出て大企業に勤めて安定した給料がもらえれば人生安泰だと思ってました。そして高校時代にトレンディドラマが流行っていて、東京での暮らしに憧れて卒業後は青学へ。まあ、よくあるパターンなんですが(笑)、私は目的のないまま無為に過ごすのが嫌いだったので、これも当時人気だったテレビのバラエティ番組の影響を受けて、大学の時にバックパックで南米やアジアを放浪したんです。世界の不条理を知り、ジャーナリストになりたいという気持ちが沸いてきて、就職にあたっては新聞記者を志望。私は一途な性分で、自分にとっての選択肢はもうそれしかないと思い込み、新聞社の採用試験だけをひたすら受け続けたんです。でも試験に落ち続けて、3年間、就職浪人する羽目になりました。

ええ。いろんな新聞社の採用試験を100回以上受けましたが、筆記はパスするものの面接が通らない。面接時に「学生時代にどんな社会経験を積んだのか」と問われても、碌な経験をしていなかったので気の利いた回答ができないんですね。それで、大学のゼミの先輩で代議士の方がいらっしゃって、その人が「カバン持ち」を探しているというので、これを経験して面接で語ろうと思い立ったんです。ほんと不純な動機で代議士の助手になったのですが、面接で訴えたところで通用しなかった。で、結局、新聞記者になるのを諦めて、そうはいってもやることないので「カバン持ち」を続けていたら、今度はその政治に興味が湧いてきたんですね。自分も政治に関わりたくなってきて、やるからには東京ではなく生まれ育った故郷で政治家になろうと、30歳になる前に岩手に戻ってきました。

選挙に出るまで3年ぐらい準備すれば大丈夫だろうと考えて、毎朝2時間、地元で演説していたのですが、1年ほど経った頃、私の選挙区の県議の方が病気で退任されて補欠選挙が実施されることになったんですね。そこに私が無所属で立候補したのですが、当時の岩手はご存知の通り小沢一郎王国で、何のバックグラウンドもない僕の挑戦に親をはじめ周囲から猛反対を受けて……地盤も看板もカバンもない自分が出ても、当選するのは絶対に無理だと。でも、やってみなければわからないじゃないですか。「とにかく一回挑戦させてくれ。もし駄目だったら次からは言う通りにするから」と説き伏せて出馬したところ、予想に反して当選することができたんです。まわりからは「まぐれだ」と軽んじられたのですが、1年後の本選挙にあらためて出馬し、自分の思いをあちこちで毎日語りまくっていたところ、並みいるベテラン議員を差し置いて2位以下にダブルスコアのトップ当選。私のような跳ねっ返りが県議に一人ぐらいいてもいいかなと、面白がって投票してくれる有権者の方々が結構いらっしゃったんですね(笑)。

補欠選挙で当選して1年、本選挙で当選して任期4年務め、次の選挙に向けて準備していた時、3.11の東日本大震災に見舞われました。私の住む花巻は内陸で大きな被害はありませんでしたが、沿岸部が深刻な被害を受けているのを知って、居ても立ってもいられず仲間と一緒に被災地に飛びこんだんですね。毎日被災者のみなさんと向き合って支援しているうちに、自分がこの復興の陣頭指揮を執りたいという強い思いが沸き上がってきた。

純粋に「復興のリーダーになりたい」と心のコンパスが振れたんです。その頃の私はそうした衝動を大切にしていて、自分に嘘をつかずに生きようと決めていました。というのも、過去、新聞記者の採用試験に落ちまくった経験から、人生なんて思い描いた通りにいかないと開き直るようになったんですね。ならば、与えられた環境の中で、その時にやりたいと思ったことに全力で取り組もうと。特に3.11を経て、自分に嘘をつかずに生きようという気持ちがいっそう強くなった。被災地支援に赴き、現場で犠牲になられた方々の亡骸を目のあたりにして、明日が来るのは当たり前のことじゃないと切に感じたんです。ならば、今、この瞬間に自分の中に芽生えた気持ちに正直に生きなければいつか後悔することになると、すぐに知事選に出ようと決めました。

後援会のみなさんからは「知事を目指すのはまだ早い」と嗜められましたし、何より現職知事が政党をバックに圧倒的な支持を集めていて、まず勝ち目がなかったんですね。でも、周囲の反対を押し切って出馬。当時、復興計画で打ち出された巨大防潮堤の建設に大きな疑問を持ったことも、気持ちを後押ししました。そうして意気込んで立候補したものの、やはり現職候補には及ばず、次点で落選してしまいました。

落選後、しばらくは知事を目指して政治活動を続けていたんです。でも知事の任期は4年で、次の選挙はかなり先。その間、被災して生活を立ち直すのに苦労されている方が目の前にいらっしゃるにもかかわらず、ただ選挙に向けて県内を遊説するのが虚しくなって……それでもっと復興に直接コミットしたいと、自ら事業を起こすことを思い立った。当時、社会起業家と呼ばれる若い人たちが、東北を支援する事業を続々と立ち上げているのを見て、何も政治家でなくても社会課題は解決できるんだと刺激を受けましたね。ならば、自分もやろうと後援会も解散し、政界を引退。NPO法人の東北開墾を立ち上げたのです。

被災地の農家や漁師の方々を助けなければという問題意識をずっと抱いていて、東北産の食材を付録にした情報誌「東北食べる通信」を立ち上げました。東北の農産物や海産物の消費を拡大させるために、生産者のライフストーリーとか収穫までのプロセスを、消費者にきちんと見えるようにすれば、それが付加価値となって購入を促すことができるんじゃないかと考えたんですね。

ええ。この取り組みが多くの消費者に受け入れられて、しかもSNSで読者の方々が頼んでもいないのに「ごちそうさま投稿」って感想や感謝の声を上げてくださるようになった。これまでニンジンが嫌いだった娘に、農家の方がいかに工夫して生産しているのかという話を聞かせたら、おいしく食べるようになってくれたと娘さんがニンジンをかじっている写真をアップしてくださったり……そんなフィードバックがあると生産者の方のモチベーションも上がるんですね。また、「東北食べる通信」で紹介したコメ農家の方が大雨で被害を受けた時、読者の方々が他人事ではないと現地までわざわざ支援に来られたりと、新しいつながりが生まれ始めたんですね。困った時はお互い様じゃないですけど、こうして生産者と消費者の結びつきが深くなってお互い理解が深まれば、昨今のコメ価格高騰でも歩み寄れる余地は生まれる。

生産者と消費者が直接つながって対話するような世界を、この「東北食べる通信」で一部実現することができたのですが、月刊だったので一カ月のうちの一日しか食卓に届けられないし、1年間で12人の生産者しか紹介できない。これじゃやはり世の中は変えることはできないっていう忸怩たる思いもあり、これをスケールさせるためにはどうすればいいかって考えたんですね。いまや誰もがスマホから情報を発信できる時代であり、しかも我が国には世界に冠たる物流網があって、これを組み合わせて「東北食べる通信」で得た知見を実装したら、一気にスケールできるんじゃないかと。そこで、生産者自身に、なぜこの食材を育てているのか、どれほどのコストをかけて育てているのかを消費者のみなさんに直接伝えて共感を得て、購入に結びつけられる仕組みを作ろうと企画。そのためには、専用のアプリを開発運用しなければならず、エンジニアも雇わなければならない。大きな資本が必要であり、NPOでは限界があるので、我々の取り組みに賛同してくださる出資者を募って株式会社にしようと決断したんです。

NPOって政治の延長線上の気分でやれたんですよ。「キレイごと(正論)」を高々と掲げ、この指とまれで共感してくれる方々に投票してもらう、サービスを使ってもらう、という形です。でも株式会社化すると、きちんと収益も上げて株主の方々に報いなければならない。私はどちらかと言うと、行き過ぎた資本主義が世の中をダメにしているって中指立てていた側の人間だったのですが(笑)、ある時、縁あって雨風太陽の設立当初から関わってもらっている永田(暁彦氏/社外取締役)から「博之さんを見ていると、高円寺の高架下で4~5人のファンを侍らせて『世界を変える』って歌ってるインディーズのようなんですよね。世界を変えると本気で歌っているのなら、なんで武道館を目指さないんですか?」と直言されたんですよ。その瞬間は「何言ってんだコイツ」とムカつきましたが(笑)、確かに永田の言う通りだった。現実としていま目の前にあるのは圧倒的な資本主義で、それを外から中指立てて批判するのは簡単だけど、じゃあその中に入って変えていく努力をしたことがありますか?と。それをやらずに文句ばかり言っているのは単純にダサい。じゃあ一度、資本主義のど真ん中に入っていって、そこから世の中を変える努力を精一杯やってやろうと腹をくくり、敢えて上場を目指したんですね。

普通に考えたらあり得ないですよね。でも、まわりに優秀な人材が揃っていたおかげで上場することができ、私は神輿に乗っていただけです(笑)。まあ、上場審査にあたっては、周囲にサポートされながら私自身も必死に勉強して証券会社へのプレゼンテーションなどに臨みましたけど、審査する側も我々のような志のある企業を上場させることの意義を認めてくださったんだと思いますね。

世の中が抱える問題を解決するのに、これまでは政治に託していた部分がどうしても大きかったと思うんですね。たとえば、東京一極集中がもたらす弊害を解消しようと地方創生が掲げられていますが、実情はむしろ過疎が進んでいる。そうした状況を憂いて、政治に文句言っているだけでは事態は何も好転しないわけで、我々のような民間の力で都市と地方のアンバランスを正していきたいんですね。これから日本は人口が減り続け、2050年には2000万人減少して1億人を切ると言われています。その人口減少は地方が顕著であり、持続できない自治体も増えていく。この流れを止められないにしても、消滅する恐れのある地方自治体を少しでも減らすために、2000万ぐらいの人が都市と地方を絶えず行き来し、両方で生活を成り立たせるような世の中になれば、むしろ社会が筋肉質になって日本経済も活性化するんじゃないかと。内需拡大ですよ。そんな社会をつくりたいと思っていて、我々の考えに賛同してくれる行政や大企業を串刺しにしながら新たなうねりを生み出し、世の中を変えていきたいと思っています。

ええ。それをかなえるための取り組みもすでに実行に移していて、政府の「ふるさと住民登録制度」もそのひとつ。これは都市と地方で二つの住民票を持てる制度で、私が政府の地方創生2.0を検討する有識者会議の委員の一人として提言し、閣議決定まで至っています。これからの人口減少社会においては、都会だけに人を張っていたのでは社会全体が持続しない。都市と地方で人材をシェアするという発想が必要で、両方に住民票を持って生活の基盤を築ければ、たとえば都市に暮らす人が副業として地方で起業するなど、新たな風を起こすことができる。また、自然豊かな地方でオフを過ごすことでワークライフバランスも充実し、健康的な生活を送れるようになって、都市に戻った時により生産性の高い仕事ができるようになる。都市か地方かという二者択一ではなく、都市に暮らす人が地方をうまく活用したほうがいい。当社は「都市と地方をかきまぜる」というビジョンを掲げていますが、お互いにいいとこ取りすれば、社会がもっと豊かになると強く思っています。

ありがとうございます。私は東京一極集中を招いたことがけっして悪だとは思っていなくて、かつて日本が明治維新を迎えた時、当時の政府が世界の列強と肩を並べる国にしたいという“WILL”をもって、優秀な人材を集めるために東京に機能を集中させたんですね。その後の戦後復興も集団就職列車などでさらに東京一極集中を加速させ、結果として日本は大きく経済発展を遂げることができ、本当に豊かな国になった。意思をもってこの国を形作ってきたわけで、だったらこれからの日本も“WILL”によって変えられる。この30年ほど元気がない日本は、人口減少にどう対応するかという“HOW”ばかり語られてきたように思います。そうではなく、我々はどんな社会をつくりたいのかという“WILL”があらためて問われている。いま都市と地方はそれぞれ生活しづらさを抱えていて、双方を自在に人が行き来するようにすれば、いいとこ取りで解消できる。これからは、1億総生活デザイナー時代が到来すると考えていて、一人ひとりが、誰とどこで暮らすのか、どこで働くのか、どこで余暇の時間を過ごすのか、どこで子育てするのかということをデザインし、ライフステージにあわせてオーダーメイドで生活を創っていく社会を実現したい。そんな“WILL”をもって、これからも雨風太陽の事業に臨んでいきます。

構成:

山下和彦

撮影:

波多野匠

※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

other interview post