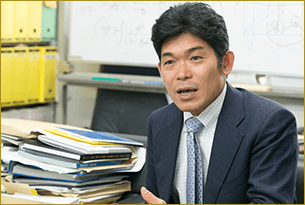

日本ラグビーフットボール協会

コーチングディレクター

中竹 竜二氏

インタビュアー

クライス&カンパニー 代表取締役社長

丸山 貴宏

キャリアコンサルタント

松尾 匡起

インタビューを終えて