「コンサルタントはアーティストであるべきだ」

レジェンド二人が語る、経営コンサルティングの真髄とは?

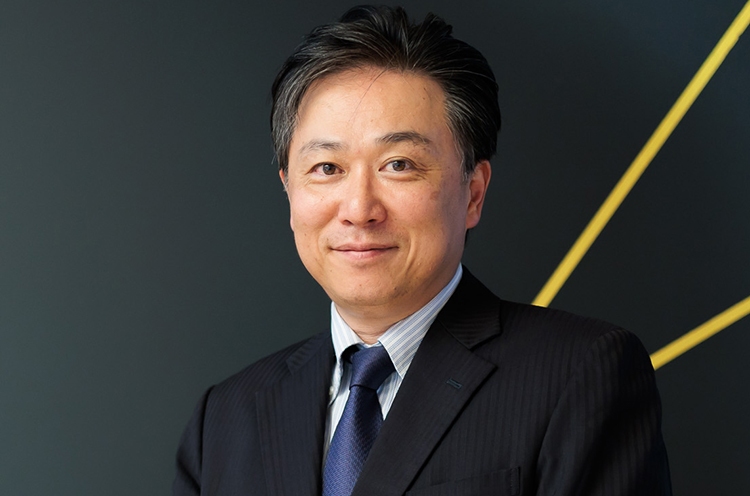

株式会社クライス&カンパニー アドバイザー

安間裕 氏

青山学院大学 地球社会共生学部 学部長 教授

ONE NATION Digital&Media株式会社 創業者 CVO(Chief Value Officer)

松永エリック・匡史 氏

DXインタビュー

2025 Oct 21

「DXとは何か」「デジタルプロフェッショナルのキャリア」について、クライス&カンパニーのデジプロチームが第一線で活躍されている方々にインタビュー。今回は特別編として、アクセンチュアやアバナードで豊富な実績を上げ、伝説のコンサルタントと呼ばれた安間裕氏と、音楽家でありながら外資系コンサルファームでパートナーを歴任し、デジタル領域で数々の事業を起こしてきた松永エリック・匡史氏の対談をお届けします。

Profile

・安間裕氏

株式会社クライス&カンパニー

アドバイザー

1959年生まれ。明治大学文学部文学科フランス文学専攻卒。団体系保険会社、外資系商社を経て、1998年にアクセンチュアに入社。その後外資系広告代理店を経て2001年に再度アクセンチュアに入社、アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズの設立に携わり、2002年8月に同社代表取締役社長に就任。2009年アクセンチュア執行役員アウトソーシング本部長、2010年執行役員ビジネスプロセス・アウトソーシング統括本部長を歴任。副社長としてフューチャーアーキテクトの経営に携わった後、2014年4月にアバナードに入社。2014年5月からアバナード株式会社の代表取締役を務め、同社の会長に就任した後、2023年に退任。

──────────────────────

・松永エリック・匡史氏

青山学院大学 地球社会共生学部 学部長 教授

ONE NATION Digital&Media株式会社 創業者 CVO(Chief Value Officer)

1967年生まれ。青山学院大学国際政治経済学研究科修士課程修了。幼少期を南米(ドミニカ共和国)で過ごす。バークリー音楽院にてJazzを学び、プロミュージシャンとして活動。大手メーカーのシステムエンジニア、米国大手通信会社AT&Tを経て、コンサル業界に転身。アクセンチュア、野村総合研究所、日本IBMを経て、デロイト トーマツ コンサルティングにてメディアセクターAPAC統括パートナー、PwCコンサルティングにてデジタルサービス日本統括パートナーを務める。2018年よりONE NATION Digital & Mediaを立ち上げ、現在も大手企業を中心に経営コンサルに従事。2019年より青山学院大学 地球社会共生学部の教授を務め、2023年4月、学部長に就任。NewsPicks「THE UPDATE」「OFFRECO.」「New Session」などの番組に多数出演。ForbesJAPAN オフィシャルコラムニスト。著書に『直感・共感・官能のアーティスト思考』(学校法人先端教育機構)、『バリューのことだけ考えろ』(SB クリエイティブ)、『外資系トップコンサルタントが教える英文履歴書完全マニュアル』(ナツメ社)、監修に『CD付き 実例でわかる! 英語面接完全マニュアル』(ナツメ社)がある。

- Contents

- 「クライアントと泣き合ったことがあるか?」安間さんのその言葉が、疲弊していた自分に刺さった。

- コンサルティングとは何か? その究極は、自らのバリューでお客様に喜んでいただくことだ。

- テクノロジーや過去にもリスペクトを払いながら、他人と違うことを恐れずバリューを築いてほしい。

「クライアントと泣き合ったことがあるか?」安間さんのその言葉が、疲弊していた自分に刺さった。

―今回、お二方に話をお伺いしたいと思ったのは、エリックさんが上梓された『バリューのことだけ考えろ』を拝読したことがきっかけです。こちらの著書のなかで、エリックさんはアクセンチュア時代に安間さんから「お前はクライアントと泣き合ったことがあるか? 泣いて、抱き合ったことがあるか?」と問いかけられたエピソードが綴られていて、その件にとても感動しました。ぜひ、いま第一線で奮闘されているコンサルタントのみなさんに、お二方のコンサルティング哲学をお伝えしたいと思い、この場を設けさせていただきました。まず、先ほどのエピソードについて、あらためてその時のエリックさんの状況を教えていただけますか。

エリック 当時、私はコンサルという仕事に疲れ切っていたんですね。とにかくずば抜けて優秀な人材だらけで、さらに基本的にアクセンチュアのプロジェクトはチャレンジングなものが多くて、自分の専門など関係なく「エリックならできるだろう」と、まだ誰も手がけたことのない新しい案件にどんどんアサインされる。誰もやったことがないにも関わらず、最高のパフォーマンスを求められる。とにかく結果を出さなければとプロジェクトをこなすことに手一杯になってしまい、睡眠時間もろくにとれず本当に疲弊していました。そんな折、当時パートナーだった安間さんと飲んだ時に『お前さ、お客様と泣いたことがあるの?』と……。

安間 そんなことを言ったっけ? 半分酔っぱらってたんじゃないかな(笑)。

エリック 別に非難するような感じではなく、いつもの調子で能天気に問いかけられたのですが(笑)、それが私にとても響いたんですね。安間さんが言いたかったことはシンプルで、お客様ときちんと向き合って、お客様のために仕事をしているか、と。当たり前と言えば当たり前のことなんですが、当時の自分を振り返ると、コンサルタントってあまりに忙しくて、意外とそれができていないんですよ。いつも、追い込まれているというか。当時の私もある難しいプロジェクトを抱えていて、完全に行き詰まってしまい、お客様との間でいったん清算しましょうという話が持ち上がっていたんです。正直、これまでのお金を払っていただけるなら、評価に問題もないし、これでこの難解なプロジェクトを手放せるのはラッキーだと思っていたのです。

でも、安間さんからそう言われて何だかすごく悔しくなった。それまで、お客様と一緒に泣けるような仕事がしたいと思ったことなど一度もありませんでしたし、そろそろコンサルを辞める潮時かなと考えていたぐらいで、まったく後ろ向きだったのですが、安間さんの言葉が自分のプライドに刺さった。じゃあ、辞める前に、最後にクライアントと泣き合えるような仕事をやってやろうと思ったんです。すぐにプロジェクトのメンバーを集めて、安間さんから言われたことと、自分の思いを伝えたんですね。すると、まわりのメンバーたちも「私もそんな仕事をしたい」と口々に賛同してくれて、またプロジェクトが再起動した。事あるごとに、お客様に喜んでいただくにはどうすればいいのか?をとことん議論し、徹夜も増えました。結果、かえって労働時間が増えたのですが(笑)、思いっきりぶつかり合うと爽快感というか、気持ちよかったんです。最終的には、力を出し切った甲斐あってお客様に大きな成果をもたらすことができました。

―そこでエリックさんは、お客様と一緒に泣くような体験をされたのでしょうか。

エリック ええ。プロジェクト終了後のお客様との打ち上げの場で、安間さんの言葉に奮起してここまで頑張ってきたと、これまでの経緯を打ち明けたんです。話しているうちに感極まって思わず泣いてしまい、お客様も感動して泣き始めて、その場にいた全員に連鎖してオッサン同士が居酒屋の中でハグしあって……いま思えば異様な光景でしたが(笑)、それを機に仕事への向き合い方が変わりましたし、コンサルという仕事自体が楽しく、愛おしくなりました。

安間 コンサルタントというのは、お客様と対面で向き合っているのでは良い仕事はできないんですよ。横並びに座って同じ方を向き、このプロジェクトでお客様の企業がどう変わり、企業の向こう側にある社会や消費者がどう変わるのかというゴールをともに見据える。目的はもちろん、価値観まで共有してお互いに仲間だという意識を高めていく。そうして初めてプロジェクトは成功に向かっていくのであり、仲間同士という熱を帯びたまま進んでいくので、完遂した時に泣けるんだと思いますね。

結果的にうまくいって泣くのが1番ですけど、いつもそうとはいかず、あるプロジェクトでは、途中で停止が決まって、お客さんと一緒に泣いたことがあります。もう号泣でした。その時は、プロジェクトリーダーの方が私たちに向かって土下座して謝ってくれるんですよ。「僕が、僕たちが」って。彼らも同じ視点に立って、お客様や企業という枠を超えて同じ方向を向いてくれていたから泣けたんだろうなと思います。

エリック お客様と気持ちを分かち合うような経験をしてからは、プロジェクトで『エリックは社員の我々よりもこの会社のことが好きだよね』と言ってくださることがとてもうれしくて、それがいちばんの誉め言葉でした。コンサルティングを単なる仕事だと捉えてしまうと精神的にやはりきついので、お客様との関係を楽しもうといつも努めています。

―そこからエリックさんのコンサルタント観も変化されたのですね。

エリック コンサルタントはプロジェクトを成功させることばかりに意識が向きがちですが、本当の使命はプロジェクトを成功させることではなく、お客様の会社をより良い方向に導き、HAPPYにすることなんですね。だから、社長がこのプロジェクトをどう解釈し、どんなメッセージを社員に伝えたいのかというミッションや社会的価値に至るまでコンサルタントは関わるべきであり、そこに我々コンサルタントが発揮できるバリューがある。お客様が最終的にHAPPYになれるのであれば、その過程で我々が悪者になってもいいと思っていて、「私をスケープゴートにして社内を動かしてください」と自分から身を差し出すこともありますね。

安間 コンサルタントって嫌われがちだからね(笑)。でも、そうして第三者的な立場からお客様が持たない知見をもたらし、日常に流されず長期的な視点でお客様の成功を考え、俯瞰しながらお客様に関わっていくことに我々のバリューがある。お客様と一体になりながらも、お客様とは異なる視点でコンサルティングすることが大切だと思いますね。

エリック これが難しいのは、コンサルティングするというのは、相手を上から目線で否定することではないんですよね。そこを勘違いしているコンサルタントが多くて、お客様に自分の考えを強要するのではなく、お客様と共感して真の課題を吸い上げ、課題が提示されないのであれば課題をこちらで仮説として提示した上で、ともに解決していくことが我々のあるべき姿。自分の価値観を無理に押し付けるとやはり反発されますし、お客様も心を閉ざしてしまう。そうなると何も情報が出てこなくなりますし、関係も険悪になって良いことは何もない。ですから、共感力をもってお客様をいかにオープンにするかが、コンサルタントにとって大事なスキルじゃないでしょうか。

安間 私の場合、よくゴミ箱に座っていました。お客様のオフィスで部長さんや課長さんとお話しする際、デスクの横にあるゴミ箱に腰かけて議論するんですね。こうすると物理的にも私が下になりますし、そこで私が提供した知見は、あたかも先方が思いついたようにナビゲートしていく。すると、その方は社内で「これは俺が考えたんだけど」とご自身が推進者になってくださり、より大きな成功をもたらすことになる。別にお客様から「安間さんのおかげだよ」などと褒めてもらえなくても全然OKですし、お天道様はきちんと見てくれてると思ってますから(笑)。

エリック まさにサーバントリーダーですね。コンサルタントは、サーバントリーダーであるべきだと思っています。サーバントリーダーとは、権威で人を動かすのではなく奉仕を基盤に仲間を支えるリーダー像です。自ら率先して耳を傾け、信頼を築き、メンバーの成長や幸福を優先することで、クライアントの力を引き出すのです。共感と支援を軸に成果を生むリーダーシップであり、安間さんはその見本となるコンサルタントだと思っています。

コンサルティングとは何か? その究極は、自らのバリューでお客様に喜んでいただくことだ。

―エリックさんは、コンサルタントとして安間さんから影響を受けた部分も大きいのでしょうか。

エリック ええ。たとえば、安間さんのコンサルティングスタイルで私が倣っているのは「ギャップ萌え」ですね。実は私、自分で言うのも何ですが、ネットワークエンジニアとしては結構高い技術力を持っているんです。徹底的な現場主義ですし。でも、初対面ではそうは見られない。安間さんもアーキテクトとして超一流かつ現場を大事にする方なのですが、外見からはそんな印象をまったく受けないじゃないですか(笑)。

安間 失礼な(笑)。まあ、確かそうだけれどもね。

エリック でも、安間さんはいつの間にかお客様から評価されて、人気者になって愛されるんです。それは「ギャップ萌え」も大きいと思うんですね。お客様が安間さんと初めてお会いした時、そんな傑物だとは思っていないでしょうから、現場でいきなり鋭いアドバイスをされると「この人は凄い」とギャップに魅せられてしまう。安間さんは本当に人たらしで、そうしてたくさんのお客様を味方につけてきた(笑)。

安間 ちょっとズルいんだけど、戦略的にそう振る舞っていたところもあるんだよね。「安間はフルスタックのイケてるアーキテクトだ」という触れ込みでプロジェクトに入ると、お客様の期待値が非常に上がり、たいていの場合「思ったほどでもないな」という評価に落ち着いてしまう。だから、最初はあまり使えなさそうなコンサルタントのフリをして現場に入り、そこで気の利いたアドバイスをすると、その意外性だけで評価が急上昇して、お客様から信頼いただけるようになる。

エリック だから私も、お客様にいかにギャップをもたらすかを意識していました。お客様が私に興味を抱き、一緒にプロジェクトに取り組むと楽しそうだ、私とならうまくいきそうだと思ってもらえるように、いろいろとストーリーを描いて臨んでいましたね。そのために、クライアントが求めるスキルを習得するために常に努力しました。

―お二人からは、お客様を喜ばせたい、お客様に喜んでいただくことが自身の喜びだ、という意識が強くうかがえます。

エリック そういえば、私も安間さんもミュージシャン出身なんですよね。ミュージシャンというのは、自分の演奏で観客を楽しませることが無上の喜び。でも平凡な演奏では楽しませることはできないので、常に技術を地道に磨き続けなければならない。そういう意味ではこの仕事と似ていて、コンサルタントはアーティストに通じているように感じています。

安間 よく「安間さんは人前でお話しするのが上手ですね」と言われるのですが、間違いなくその力はライブのMCで培われたもの(笑)。MCも観客を楽しませることが第一義で、その経験はコンサルタントの仕事につながっているかもしれない。

エリック お客様を楽しませるためには、お客様ときちんと向かい合わなければなりません。お客様によってそれぞれ性格は異なるので、それを見極めた上で、どのように関わっていけばよいのか考える必要がある。その際、私と安間さんはやはりキャラが異なるので、安間さんを真似してもおそらく受け入れられない。というよりも、安間さんのようなコンサルティングは私にはできない。ですから、自分のキャラを把握して、自分ならではのバリューの発揮の仕方を絶えず追求することが大事だと思うんですね。エリックというコンサルタントのアイデンティティーを確立するということです。

安間 いろんなキャラ、いろんな個性を持ったコンサルタントが揃っていたほうが、お客様も楽しいと思うんですね。私が在籍していた当時のアクセンチュアは、強烈なキャラクターが集うジュラシックパークだなどと言われていましたから(笑)。そのなかから、お客様自身が一緒に組みたいキャラクターを選べれば、プロジェクトがもっと楽しくなるでしょうし、推進力も増すはずです。

エリック 私は『バリューのことだけ考えろ』のなかで、コンサルティングについていろいろと私見を述べさせていただきましたが、その究極はお客様に喜んでいただくことに尽きるんですね。ただ、お客様を喜ばせることの定義を、プロジェクトを成功させる(=問題なく完了させる)ことだと捉えているコンサルタントが多くて、そこには個人的は憤りさえ覚えています。けっしてそうではないのです。たとえば、自分がおつきあいするカウンターパートの方が、改革を推進しようとされているものの、社内の反対勢力から目を付けられて、失脚しそうな立場にある。この方に存分に力を発揮していただくことがお客様のためであり、ならば社内で輝かせてさしあげようと、手がけているプロジェクトを超えてお客様に深く入り込んでいく。そこまで関わることがコンサルタントの真髄です。

いまはコンサルティングが単なるプロジェクトマネジメントに終始しているように思うんですね。確かに、コンサルタントは非常に忙しくて、プロマネに追われて余裕がないのは理解できるのですが、それだとこの仕事はまったく面白くない。辛いだけです。そこで、若い方々にコンサルタントの醍醐味をあらためて伝えたいと思って著したのが『バリューのことだけ考えろ』であり、いわば「安間イズム」を紹介した本なんですよ。ご本人にまったく許可はとっていませんが(笑)。

安間 え、そうだったの? ならば著作権料をいただかなきゃ(笑)。

―いまエリックさんから「安間イズム」という言葉がありましたが、ご本人の口から「安間イズム」の真髄をお伺いしてもよろしいですか?

安間 何なんでしょうね? まあ、「コンサルタントとして最も大切にしていることは何ですか?」という問いに対して私がよくお答えしているのは、「Respect each other」と「他人と違うことを恐れない」の二つでしょうか。「Respect each other」は、自分と違う考えを認めるということ。私とは違う経験をしてきた人たちをリスペクトし、その人たちの言うことを真摯に聞いて刺激を受けない限りは、自分の発想を広げることができず、自分を次の形態に進化させることはできないんじゃないかなと。

エリック 私も「Respect each other」を継承していて、その対象を人だけではなく、AIにまで広げています。生成AIはもはや仲間だと思っていて、人によっては危険だと指摘されるのですが、もはや生成AIはコンサルティングにおける戦力になりつつある。ならば一緒にプロジェクトを組むメンバーとして認めるべきであり、もしリスクがあるのならば、それを回避して受け入れていくことがお客様のためになる。これからはテクノロジーに対してもリスペクトすることが大切であり、コンサルタントに必要とされる姿勢だと思っています。

テクノロジーや過去にもリスペクトを払いながら、他人と違うことを恐れずバリューを築いてほしい。

―いまエリックさんからAIについて言及がありましたが、安間さんはAIがもたらすインパクトをどのようにお考えですか。

安間 シンギュラリティはもう目の前にまで訪れていますし、AIの効能を誰も否定できなくなっているのが現状です。ならば、コンサルタントもAIを進んでパートナーにすべきであり、逆にAIが我々の価値を高めてくれると思うんですね。コンサル業界は人月モデルで売上を立てていますが、たとえば1000人月で単価200万円の案件であれば売上20億円ですよね、その1000人月のうち800人月分をAIに置き換えられれば、その案件を実質200人月で担えるので単価が5倍になる。

しかも、分析や資料作成などの煩雑な作業は、24時間働いてくれるAIに委ねて、我々はお客様との議論やアドバイスだけに専念でき、余裕をもって働けるので飲みに行ける時間も増える(笑)。だから、先ほどエリックが言ったように、AIをどうすれば仲間にできるかを考えたほうがいいと思います。

エリック 安間さんが凄いのは、そうして何事もポジティブに捉えられるところですよね。アクセンチュア時代、安間さんのもとで大変なプロジェクトに関わったことがあるのですが、メンバーの士気が落ちているなかで、一人だけとても明るくて、安間さんもしんどいはずなのに愉快なメールをみんなに送りつけて笑いを誘い、それでプロジェクトが活性化したことがありました。私は安間さんのような振る舞いはとてもできませんが、できないからといって自分を卑下するのではなく、安間さんにできないことを探し出してそれを自分の価値にしようと、そう強く意識しましたね。

安間 これはコンサルタントに限ったことではありませんが、ビジネスパーソンってよく自分のロールモデルを求めがちじゃないですか。先ほどお話しした、私のモットーのひとつである「他人と違うことを恐れない」にもつながるのですが、あの人みたいになりたいと人格や能力を見習っても、その人にはなれない。そもそも備わっている資質が違うのですから、尊敬する人をコピーするのではなく、自分はあの人と違うけれども、同じぐらい仕事を楽しんで、同じぐらい成功しようと考えて行動するほうが、より成長できるのではないかと。

エリック 他人と違うことをすると、基本的にはディスられるんですよ。私の好きなジャズ・ミュージシャンの一人であるマイルス・デイヴィスは、まさに音楽界にイノベーションをもたらした存在ですが、当初は「これはジャズではない」と酷評されたんですね。でも、現在のジャズシーンはマイルスの影響を大いに受けている。彼はアルバムを出すたびに新しい音楽に挑戦していて、そのたびに批判されるものですから、作品ごとにコンセプトを理解してくれるレコード会社を自ら探し出して契約しているんですね。それは当時の音楽業界にとって革新的なことで、自分のバリューを発揮させるために業界の慣習を変えていった。それはコンサルタントの仕事にも通じるんじゃないかと思っています。

―お二人ともデジタルの世界に精通し、お客様のイノベーションをリードされてこられたかと思いますが、この点についてコメントをいただけますか。

安間 イノベーションに関して言えば、過去を学ばない限り、未来を創ることはできないと思うんですよ。クオンタムリープを否定するつもりはありませんが、過去をきちんと理解していないと、そのイノベーションがどれほどぶっ飛んでいるのかよくわからない。ですから、過去に生きてきた人たちや、その功績をリスペクトすることも大事だと思いますね。

エリック 安間さんのおっしゃる通りで、イノベーションを起こすためには、過去に新しさを見出せるかどうかも重要だと考えています。たとえば、いまアナログレコードやチェキが若い人たちの間で流行っていますよね。それも当然で、彼らはレコードやチェキを体験したことがないので、どちらも非常にユニークなエクスペリエンスなんです。過去に学ぶことで新しいことを見出せる機会はたくさんあると思っていて、そうした姿勢も私は常に意識しています。また、未来に向けては、いままでにないものを創り出そうとしがちなんですが、人間は感情で生きているので、琴線に触れるものって変わらないんですね。音楽もそうで、どんなにサウンドが新しくなろうとも、心を動かされるのは何か懐かしい旋律だったりする。だから私は、イノベーションをもたらす近道は「新しい過去」と「懐かしい未来」にあるんじゃないかと個人的に思っています。

安間 「新しい過去」と「懐かしい未来」というのは、なかなか良いコンセプトだね。私も使わせていただくよ(笑)。

―では最後に、いま現場で活躍しているコンサルタントの方々に、より仕事を楽しむためのアドバイスをいただけますか。

安間 やはり他人と違うことを恐れず、自分のバリューを意識することだと思いますね。たとえば「自分は他人よりお客様に正直でいよう」でもいいんですよ。お客様に手の内をバラし過ぎだろうと非難されても、正直であることが自分のバリューだと信念をもって仕事に取り組んでいれば、そのうちお客様から「あいつは裏表がないから」と信用され、心を開いて本音を伝えてくれるようになる。そうして自分のキャラに合った行動特性を徹底的に磨き続けることで、ご自身のバリューが出来上がっていくのではないでしょうか。

エリック 若手のうちからお客様とたくさん話してほしいですね。別に上司を出し抜いてコミュニケーションをとれと言っているわけではなく、たとえばミーティングが終了してガヤガヤしている時など、話しかけるチャンスはいくらでもありますし、お客様と少しでも距離が近くなれば、それだけ仕事が楽しくなるでしょうから。

安間 あと、もうひとつ付け加えるなら、当たり前に流されないで欲しい。お客様が話されたことに対して「なるほど」って言わないように心がけてほしいですね。「なるほど」と言った瞬間、上澄みだけをすくって理解したつもりになってしまう。なぜこのお客様はこんなこと言っているのだろう? なぜこのプロジェクトはこんなことしようとしているんだろう?と少し突き詰めて考え、その理由を求めていくと、全体が俯瞰して見られるようになって仕事の価値をより実感できる。その理由を探るためにも、お客様とは積極的に関わったほうがいいですね。

エリック 最初は鬱陶しがられるんですよ。これも安間さんに言われたことなんですが「会議で自分に敵対心を抱いているお客様ほど、実はすごく味方になるんだよ」と。その方なりに会社や事業に対する思いを持っているからこそ、外部から来た得体の知れないコンサルタントに反発するわけで、そこでとことん議論して共感しあえれば連帯感が生まれるんです。

初対面で、その業界で有名人だったお客様から「足だけは引っ張らないでくれ」と冷たく告げられた経験もありますが、プロジェクトが終わる頃には大親友になっていて、その方とはいまでも親交があります。まさに戦友のような感覚で、飲み会の席などで「あの時のエリックは本当に生意気だった」「こちらこそずっと嫌な奴だと思っていました」などと笑いながら語り合うのがとても楽しくて、まさにコンサルタント冥利に尽きる瞬間。やはり私はお客様に喜んでいただきたいから、この仕事をずっと続けているんだと思いますね。

構成:山下 和彦

撮影:波多野 匠

※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

この記事を書いたのは・・・

ハイクラスの転職支援を行う人材紹介会社クライス&カンパニーのデジタルプロフェッショナル(通称:デジプロ)支援チームです。私たちは、デジタルテクノロジーの力でDXをリードする方々のネクストキャリアを本気でご支援しています。本サイトでは、DX領域の第一線で活躍する著名な方や各企業のCIO・CDOに直接お会いしてお話を伺い、自らコンテンツを編集して最先端の生の情報をお届けしています。ぜひご自身のキャリアを考える上で活用ください。直近のご転職に限らず、中長期でのキャリアのご相談もお待ちしています。 転職・キャリア相談はこちら