AIが企業の経営を劇的に革新しているいま、

求められる人材像を示す「3領域能力モデル」とは?

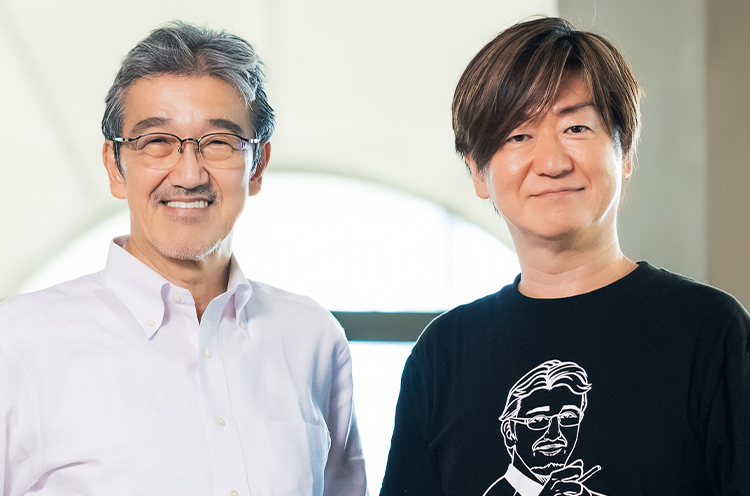

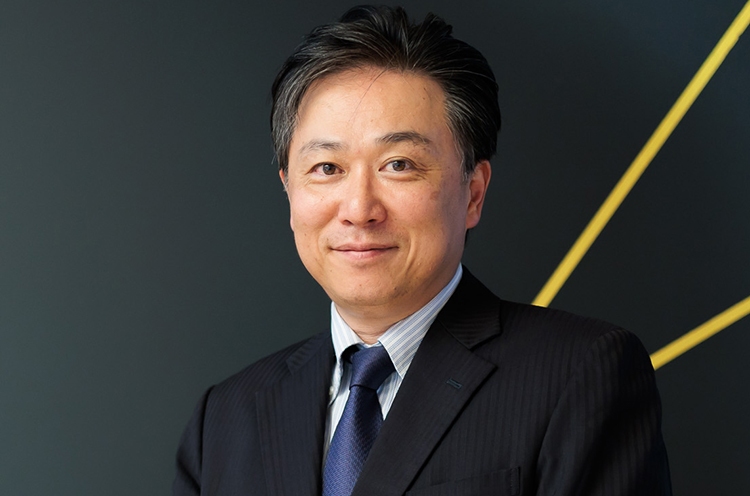

株式会社博報堂DYホールディングス 執行役員CAIO/Human-Centered AI Institute代表 森正弥 氏

DXインタビュー

2025 Jul 15

「DXとは何か?」「デジタルプロフェッショナルのキャリア」について、クライス&カンパニーのデジプロチームが第一線で活躍されている方々にインタビュー。今回は、博報堂DYホールディングスのCAIO(最高AI責任者)を務める森正弥氏に、生成AIが企業経営にもたらすインパクトや、AI時代に求められる個人の能力についてお話を伺いました。

Profile

1998年、慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社、インターネット企業を経て、グローバルプロフェッショナルファームにてAIおよび先端技術を活用した企業支援、産業支援に従事。東京大学 協創プラットフォーム開発顧問、日本ディープラーニング協会顧問、慶應義塾大学 xDignity (クロスディグニティ)センター アドバイザリーボードメンバー 。著訳書に『ウェブ大変化パワーシフトの始まり』(近代セールス社)、『グローバルAI活用企業動向調査 第5版』(共訳、デロイトトーマツ社)、『信頼できるAIへのアプローチ』(監訳、共立出版)など多数。

- Contents

- 生成AIによって意思決定のスピードが凄まじく向上。企業のAI戦略も大きな見直しを迫られている。

- 「インナー」「アウター」「トランスセンデント」この3領域で能力を高めることがAI時代には重要だ。

- AIの進化に影響されない、自分の強みを磨き続ける。解くべき課題を正しく見つけ、意志をもって挑んでほしい。

生成AIによって意思決定のスピードが凄まじく向上。企業のAI戦略も大きな見直しを迫られている。

―森さんが注目されている、生成AIの最新動向について教えてください。

生成AIの進化は本当に凄まじく、2025年5月には有力な生成AIサービスがこぞって大幅な機能のアップグレードを発表しました。私自身もその内容をすべて消化するのに数週間要したほどです(笑)。特にGoogleの各プロダクトのアップデートはインパクトが大きかったです。特に NotebookLM は、周りでもその利便性が高まっていて、はまる人が続出してますね。元々は社内のエンジニアの方が自発的に作ったプロダクトだったのですが、そのポテンシャルから正式にプロダクト化されて、どんどん機能拡充してきている。作成したノートブックをシェアすることも可能になりました。

これまで日本企業の間では生成AIを自社のデータベースやドキュメントシステムと連携させ、ワークフローとも連携させようと、RAGのシステム構築が大流行りしていました。数千万円投資してPoCを実施し、さらに本格導入に数千万円かけるという企業も珍しくなかったのですが、もはやNotebookLMで誰もがRAGが作れて、しかもそれをシェアすれば事足りてしまう。これまでの投資は何だったんだ?という話も聞かれます。

また、Deep Researchも非常に向上していて、生成するレポートが博士号を持つ人が書くようなクオリティになっています。GensparkのDeep Researchは数十ページの文書だけではなく、内容に適した画像も挿入されて出てきますし、GoogleのDeep Researchでも関連するWebサイトを数百ページ調べて、しかも索引までつけてくれる。そうすると企業の経営が抜本的に革新されると思うんですね。

―生成AIが進化すると、企業の経営がどのように変わるのでしょうか。

まず意思決定の仕方が大きく変わると思います。これまでは経営会議に上がる議題について、もっと調査分析が必要だと判断すれば、外部の調査会社に依頼し、時間とコストをかけて意思決定のための材料を集めるようなケースもあったと思いますが、最近の推論AIが組み込まれた生成AIを使えば、それがものの5分~10分で終わる。もし内容が違っているようであれば、また違う角度からAIを回せばいい。さらに言えば、インフォグラフィックスで綺麗なビジュアルを備えたレポートが出てきて、そのままお客様への提案資料になるレベルです。お客様側もAIが作ったことは承知していて、もうそれで問題ないという風潮になっています。

業務のあり方がまったく変わりつつあり、聞くところによると某ビッグテックのCEOも仕事の進め方を変えているとのことです。従来は何か経営課題があれば部下に指示して調査させ、上がってきたレポートや提案を受けて意思決定していたようですが、いまは指示を出すタイミングで「AIのレポートはこうだ。これに対して何か意見はないか?」と部下と対話し、不足している点について指摘を受けて実行に移しているとのこと。従来は2~3か月かけて調査していたことが、最初から目の前に用意されているわけですから、意思決定のスピードは格段に上がる。いま経営の現場で本当に凄いことが起こっていると感じています。

さらに言えば、いまや生成AIに実装されているDeep Researchを自社のデータと連携できるようになっているんですね。この5月以降、AIのシステムを自社で開発する必要があるのか?という議論まで巻き起こっています。近々さらに大型のアップデートが発表されるとの評判があり、生成AI・推論AIを取り巻く環境が劇的に変化するなかで、企業もAI活用に関する戦略の見直しを迫られているのではないでしょうか。

―AIが企業の経営を革新している実例があればご紹介いただけますか。

手前味噌で恐縮ですが、博報堂DYグループでは「バーチャル生活者」というサービスを展開しており、世間でも注目を集めています。これは、博報堂DYグループの独自のデータを分析し、博報堂生活総合研究所が30年以上にわたって実施している膨大な生活者の定点調査から得られた知見もいかし、数千種類の生活者のペルソナを設定してAIによってバーチャル化しているんですね。そのペルソナと実際に会話することができ、たとえば「こんなサービスがあれば、どんなふうに使ってみたい?」と問いかければ、その場で答えが返ってくる。これまでは新しい商品やサービスを企画する際、生活者にクローズドインタビューを実施してリサーチし、時間をかけて煮詰めてから開発に取りかかっていましたが、この「バーチャル生活者」は、言ってしまえばブレーンストーミングから議論に参加して生活者の立場からアイデアを出してくるのです。

さらに一般の生活者だけではなく、社内の法務担当や物流担当、広報担当をAIでバーチャル化して商品企画段階からディスカッションに参加してもらえば、手戻りのリスクが抑えられ、クオリティの高い新商品をスピーディーに市場に送り出すことが可能になる。こうした仕組みをクライアントごとにカスタマイズして提供しているのですが、当社がそれを実現できるのも、社員一人一人がAIを使いこなす能力を持っているからなんですね。

博報堂DYグループはAI人材育成にたいへん力を入れており、2024年度は8,500人以上の社員に対してAI研修を実施しました。これは単にChatGPTを使えるようになるというレベルではなく、マーケッターやクリエイター、営業などの職種別に生成AI活用を極めているトップ人材が研修プログラムを作成し、それぞれの職種のノウハウが詰まったプロンプトの「虎の巻」を展開しているんですね。さらに、経営層もプロフェッショナルレベルにAIを使いこなすべきだという考えのもと、2025年度から役員に、AIに精通した若手の社員をマンツーマンでつけ、経営の実務において知見を提供していくAIメンタープログラムを開始しています。こうした取り組みによって社内のAIに対する意識は大きく変わりましたし、私も含まれますが、役員層は「もはやAIを活用しなければ生き残れない」という危機感をちゃんと抱いている。これからは、ビジネスの現場でAIがコンパニオンになる世界観に突入していくんじゃないかと思っています。

「インナー」「アウター」「トランスセンデント」この3領域で能力を高めることがAI時代には重要だ。

―森さんはこれからのAI時代に求められる人材をどのようにお考えですか。

私が提唱しているのは「三領域能力モデル」です。これは、いろいろな企業のエグゼクティブの方々とAI時代の人材像についてディスカッションを重ねてまとめたもので、求められる能力は「インナー」「アウター」「トランスセンデント」の3領域で示せるのではないかと考えています。

まずわかりやすいところからで、「アウター」について説明しますと、これは外部に向けて働きかける力です。元々クラウドやデジタルの発展が著しかったソフトウェアエンジニアリングの世界では今、AIエージェントがとんでもなく進化していて、その力を活用すれば、個人であっという間に10万人、100万人を相手にするサービスを創り出すことも十分可能です。それゆえ最先端のデジタル技術を自在に駆使し、自らのアウトプットを広範囲に届ける「スケーラビリティ」の能力がまず求められる。しかし、それは単にHOWでしかありません。サービスを創るからにはそれは顧客や生活者や社会の課題解決につながるべきであり、本質的価値を創り出すためにはAIが知らないテーマを切り拓いていく必要がある。世の中で見落とされている未知の課題をいち早く掴み、果敢に挑んでいく「アントレプレナーシップ」も重要です。加えて、進化を続けるAI技術に戦略的に適応していく「アジリティ」が求められることも言うまでもありません。

これらが「アウター」で求められる能力ですが、もっと必要なのが「インナー」、すなわち内部から湧き上がる力だと考えています。つまり、「何をやるのか」「なぜそれを自分がやるのか」「なぜ今なのか」という問いに明確に答えられること。AIは、既存の情報や過去の成功事例をもとに最適解を導くことができますが、何か起点となる「パーパス」があるわけではない。したがってAI時代には、自らの「パーパス」を内発的に提供できるかどうかがとても大切です。一方、一人の力だけでは真に大きなことを成し遂げられないのは、AI時代も変わらぬ定理です。いかに仲間をつくっていくかがこの時代においても重要であり、仲間のパッションやアスピレーションを引き出していく力も求められる。その手段は傾聴かもしれないし、コーチングかもしれませんが、その礎となる「ダイアログ」の能力も非常に重要だと捉えています。

そして「インナー」と「アウター」を結んで超越的な次元へと昇華させていく能力も必要であり、それを「トランスセンデント」という領域で示しました。たとえば、社内のいろいろな関係者とクロスファンクショナルのチームを作れるとか、あるいは会社の枠を超えて社外の有能な人材と連携できるとか、そうした「ネットワーキング」の能力がより大きな価値を創出していく上で不可欠になっていく。さらに、自らがネットワーキングして作ったチームを、ひとつの目的に向かって邁進させていくためには「リーダーシップ」も求められます。AIがさまざまな仕事を代替し、専門的な業務が誰でもできるようになる時代においては、この「インナー」「アウター」「トランスセンデント」の3領域の能力がますます重要になっていくというのが私の持論です。

―いま森さんからお話しいただいた、AI時代に求められる「インナー」「アウター」「トランスセンデント」の能力を伸ばすためには何をすべきなのでしょうか。

「アウター」に関しては、情報にキャッチアップしないといけないというのはまずあります。いま社会で何が課題になっているのかをいち早く発見できるかどうかが肝なので、常に世の中の動向をサーチして、さまざまなシグナルをつかみ、情報の吸収に努めていくことが大切だと思います。「インナー」については、深く内省することがとても重要で、自ら沈思する時間をしっかりと確保すべきではないでしょうか。また「トランスセンデント」はネットワーキングやリーダーシップの能力を高めていかなければなりませんが、そのために必要なのは「エンパシー」、すなわち他人の視点に立てることだと思っています。

これは「アウター」や「インナー」の能力を追求するだけでは得られないことであり、たとえば文学にたくさん触れることで他者に感情移入する経験を重ねて「エンパシー」を養うのも一つの手です。リーダーシップも「エンパシー」が要であり、一緒にチームを組むメンバーの価値観を慮って、自分が先頭に立つのか、それとも後方支援に回るのか、解決すべき課題に応じて発揮すべきリーダーシップを選ぶことがパフォーマンスを最大化させるのです。

AIの進化に影響されない、自分の強みを磨き続ける。解くべき課題を正しく見つけ、意志をもって挑んでほしい。

―最近では、AIに依存し過ぎることのリスクも指摘されています。

確かに、AIの進化のスピードは日々加速しており、それをキャッチアップする競争に陥りがちですが、結局それでは同質化してしまい、競争に勝てないんですね。だから、AIがどんなに進化しようと影響を受けない、自社の強みや個人の強みを深く探り、揺るぎない軸をつくることが大切。それが、先ほどお話しした「パーパス」に通じるものだと思いますね。

―森さんは、AIがどんなに進化しようと影響されることのない、ご自身の強みを何だと認識されていますか。

私は「矛盾」が好きなんです。矛盾を肯定的に受け止めていて、矛盾することによって物事はブレイクスルーするのだと思っています。たとえば、特定の知的作業ではもはやAIが人間を凌駕しつつありますが、私は人間にはAIに絶対に負けない資質があると思っています。そのうちの一つは「飽きる」ことです。物事に飽きる性質を人間は持っていますが、AIは飽きることがないので、同じテーマをひたすら突き詰めていく。でも、物事に飽きてしまって、つまらないと思って行動を変えるからこそ、人間は越境できるし、ブレイクスルーを起こせると思うんです。

「飽きる」というのは一般にはネガティブに捉えられがちですが、実はAIに負けないポテンシャルを秘めるものであり、ある種の矛盾です。こうした矛盾の中から次のヒントが生まれてくるのであり、私は矛盾をポジティブに捉えていくことを自分の強みにしたいと心がけています。

AI時代に最も必要なことは、自分の「パーパス」にどれだけフォーカスできるかだと思います。「パーパス」はどんな仕事に就こうと非常に重要であり、そこにしっかりと立脚していれば来るべきAI時代においても活躍できるはずです。また、いま見過ごされている課題をどれだけ追求できるかも重要になるでしょう。たとえAIの進化に遅れをとろうとも、解くべき課題を正しく見つけることができれば何の問題もなく、ファーストペンギンになれますから。

―デジタルプロフェッショナルの方々に向けて、今後のキャリア戦略についてアドバイスがあれば一言いただけますか。

たとえばソフトウェアエンジニアの方々にとって、現時点でベストなキャリア戦略であっても、それが1年後2年後にベストであるとは限りません。いまこの瞬間はAIエージェントが急速に台頭しているので、やはりアーキテクチャをきちんと把握してディレクションすることが重要だという認識が高まっていますが、1年経てばすっかり考え方が変わっているかもしれない。私はカテゴリーに固執しないことが大事だと思っていて、たとえば一つの特定の技術にこだわるのはちょっと危険ではないかと。AIが既存のカテゴリーを破壊しようとしているので、自らカテゴリーを発明していく必要がある。

それに関連する話をすると、マーケティング領域の研究でいま注目されているハーバード・ビジネス・スクールのヤンミ・ムン教授が提唱する「ブレイクアウェイ戦略」が示唆に富んでいます。競争が激しい環境においてプレイヤーは同質化しやすくなるため、いかに違いを生み出すかが重要です。

その方法論のひとつがブレイクアウェイ戦略です。いま自分が属しているカテゴリーから離れて、違うカテゴリーと結びつけて自分なりの新しいカテゴリーを創り出していくべきだという主張で、この考え方を意識してほしいですね。特定の言語のプログラマーだとか、セキュリティのエキスパートだとか、そうした従来のカテゴリーから脱して、自分の中に新たなカテゴリーを創ることが、他者に負けない強みになっていく。その際も「なぜこのカテゴリーに自分は挑むのか?」という自問自答が大切だと思いますね。

構成:山下 和彦

撮影:波多野 匠

※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

この記事を書いたのは・・・

ハイクラスの転職支援を行う人材紹介会社クライス&カンパニーのデジタルプロフェッショナル(通称:デジプロ)支援チームです。私たちは、デジタルテクノロジーの力でDXをリードする方々のネクストキャリアを本気でご支援しています。本サイトでは、DX領域の第一線で活躍する著名な方や各企業のCIO・CDOに直接お会いしてお話を伺い、自らコンテンツを編集して最先端の生の情報をお届けしています。ぜひご自身のキャリアを考える上で活用ください。直近のご転職に限らず、中長期でのキャリアのご相談もお待ちしています。 転職・キャリア相談はこちら