EYのテクノロジーコンサルティングのパートナーが語る

「コラボレーション」による「イシュードリブン」の醍醐味

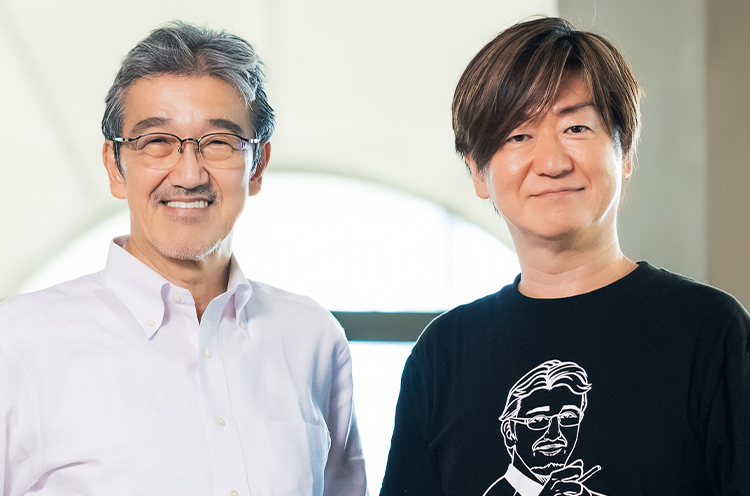

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 テクノロジー・ストラテジー&トランスフォーメーションリーダー パートナー 忽那桂三 氏

DXインタビュー

2025 Oct 7

「DXとは何か?」「デジタルプロフェッショナルのキャリア」について、クライス&カンパニーのデジプロチームが第一線で活躍されている方々にインタビュー。今回は、EYストラテジー・アンド・コンサルティングにおいて、テクノロジー・ストラテジー&トランスフォーメーションをリードするする忽那桂三氏にお話を伺いました。

Profile

ベンチャー系SI企業、金融系SI企業、大手エンジニアリング企業を経て2011年にEYに参画。現在はEY ストラテジー・アンド・コンサルティングにて、テクノロジー活用によるビジネス変革において社会に貢献する役割を担う。20年以上テクノロジー領域のさまざまな業務に従事してきた経験を生かし、テクノロジー変革の専門家としてEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社のサービス品質監査を担当。

- Contents

- “Building a better working world”のパーパスに通じるものなら、好きなことができるカルチャー。

- テクノロジーは手段。請負のシステム開発は手掛けない。お客様の立場で社会・ビジネス課題の解決に力を注ぐ。

- コラボレーションのカルチャーが根付いているから自ら案件を創出するハイポジションでも活躍できる。

“Building a better working world”のパーパスに通じるものなら、好きなことができるカルチャー。

―忽那さんが在籍するEYストラテジー・アンド・コンサルティングの特徴を教えてください。

EYストラテジー・アンド・コンサルティングは、グローバルで150カ国以上に展開するEY(アーンスト・アンド・ヤング)のメンバーファームです。われわれが他のグローバルファームと比べて異色なのは、「Building a better working world~より良い社会の構築を目指して」というパーパス(存在意義)を掲げていることです。シンプルな文言ですが、私自身とても気に入っていて、このパーパスがわれわれの組織を強くしていると思っています。

EYはパーパスを非常に重んじており、“Building a better working world”に通じることであれば、好きなことをやって構わないという風土が根づいています。メンバー一人一人が意志をもって自由に動きつつも、チーム全体を俯瞰するとパーパスに沿った形でベクトルが合っている。これこそが本当に強い組織の在り方だとわれわれは考えており、それを具現化していることがまず大きな特徴のひとつです。

―昨今、世の中ではパーパスを掲げる企業が増えていますが、それが単なるお題目になっているケースも見受けられます。貴社でパーパスがしっかりと浸透しているのは、どのような背景があるのでしょうか。

EYのグローバルネットワークがパーパスの重要性について絶えず発信していることはもちろん、それを受けてEY Japanでも、主に若手メンバーを対象に「マイパーパス」を定義するワークショップを定期的に開催し、自分のやりたいことについて思いを交わし合って浸透させています。

また、採用においてもパーパスを重視しています。当社への転職に当たって、収入が上がることや、特定案件のアサインを期待される方もいらっしゃるかと思いますが、環境要素の強い軸だけでキャリアアップを志向すると、状況によっては軸にマッチしなくなった場合に当社で働くことの魅力がうせてしまい、また転職されることになるかもしれない。一方、パーパスに共感される方であれば、環境要素は一時的なものと受け止めて、絶えず当社で働く意義を覚えていただけるので、そんな方々と一緒に働きたいと思っています。

さらに評価もパーパスを基準に行っています。“Building a better working world”を実践する上で、クライアントに対してはもちろん、チームに対しても、さらに自分自身に対しても良い影響を与えられたのかどうか、それぞれカテゴリーを設けて能力と実績を評価しています。パーパスを所属メンバーの皆に、自分事として体現してもらうために、こうした仕組みが整えられていることもEYらしさだと思います。

―EYストラテジー・アンド・コンサルティングは今後どのような成長戦略を描いているのでしょうか。

2024年よりEYグローバルのCEOにジャネット・トランカーリーが就任しましたが、彼女が提示したのが“All in”という戦略です。これは、華々しい成果を上げているリージョンやカントリーのサービスを共有し、コラボレーションしながらグローバル全体で飛躍的に成長していくことを掲げたもので、そのために大きな投資をすることを宣言しました。

さらに、2025年の7月にはEYのグローバルネットワークにおけるリージョンが再編成され、新たなリージョンが設けられることに。われわれが所属する日本リージョンは、Aseanと韓国のリージョンと統合して「アジアイースト」というリージョンに昇格し、EY JapanのCEOの貴田(守亮氏)がリードする体制となりました。

「アジアイースト」は約40億米ドルの売り上げを抱え、EY内で4番目に大きなリージョンであり、より豊富なリソースを活用できるようになってグローバルに対する影響力も増し、われわれの仕事もますます面白くなると期待しています。

テクノロジーは手段。請負のシステム開発は手掛けない。お客様の立場で社会・ビジネス課題の解決に力を注ぐ。

―それでは、いま忽那さんが責任者を務める「テクノロジー・ストラテジー&トランスフォーメーション」のユニットについてご説明いただけますか。

EYストラテジー・アンド・コンサルティングの主要なオファリングのひとつが「テクノロジーコンサルティング」であり、私がリードする「テクノロジー・ストラテジー&トランスフォーメーション(TST)」はそのユニットのひとつです。

他には「デジタル・プラットフォーム」「サイバーセキュリティ」「デジタル・イノベーション(AI&データ/デジタルエンジニアリング/マイクロソフト)」「デジタルハブ」などのユニットがありますが、われわれTSTとデジタル・エンジニアリング(DE)を担うユニットが総合的なテクノロジーコンサルティングを手掛けています。DEはエマージングテクノロジーのもたらす未来像を描き、最新技術の導入によってクライアントの変革を支援しているのに対して、われわれTSTは、CIOを中心としたCXOと共にテクノロジーを活用して社会・ビジネス課題を解決することを追求しており、テクノロジーへの向き合い方に違いがあります。

われわれはテクノロジーを手段として捉え、社会・ビジネス課題を解決することをゆるぎないミッションとしています。システム開発ありきのご支援ではなく、請負のシステム開発案件は主体的には手掛けない方針で、それはわれわれが提供すべきサービスではないと考えています。

―昨今、売り上げ増のためにSIまでサービス領域を広げているコンサルティングファームも見受けられる中、あえてシステム開発を手掛けないのは他ファームとは一線を画する、たいへん特徴的なポイントだと思います。

システム開発まで手掛けているファームは、すべてをワンストップで担えるので非常にパワフルだと思います。ただ、開発を手掛けないからこそ常にクライアントの目線でプロジェクトを推進することができ、そこにわれわれの価値があるのだと認識しています。

われわれが理想としているのは、課題解決のための戦略立案からシステム導入、さらにその効果測定から改善まで、一貫して寄り添ってご支援すること。それも派遣型ではなく、自らプロジェクトを企画して立ち上げ、クライアントの立場で実行を支援していきたい。

プロジェクトを成し遂げるためには、どんなスキルセットの人材がどのぐらい必要で、どのようなプロセスで実行すべきなのかを考えてクライアントに提案し、プロジェクトがスタートすればクライアントの一員として工程を管理し、成功に向けてクライアントに知見を与え続けていく。われわれのユニット名には「トランスフォーメーション」というワードが入っていますが、まさに真にトランスフォームするところ、それを最後まで見届けたいという思いを持っています。

―忽那さん率いるTSTユニットは、あらゆる業界に関わることになるのでしょうか。

ええ。TSTはサービスを提供する業界を限定していません。われわれは「ソリューションドリブン」ではなく、あくまでも「イシュードリブン」でクライアントに貢献し続けたいと考えており、それを究めるために業界ごとに深い業界・業務知見を蓄えています。これまでエネルギー業界をはじめ、公共、自動車などわれわれが得意とする業界を拡大し、社内におけるセクター別の専門チームとのコラボレーションも活発に行っています。

―いま「イシュードリブン」を追求されているというお話がありましたが、それを示すプロジェクト例があればご紹介いただけますか。

ひとつ事例を挙げると、我々が医療保険分野と呼んでいる領域において、極めて特徴的なプロジェクトを手掛けています。クライアントは厚労省の外郭組織と自治体で、厚労省には医療費を最適化したいという意思があり、自治体には住民の健康増進に貢献したいという意思がある。それらに応えていくことは、まさにEYのパーパスである“Building a better working world”に直結することであり、われわれは糖尿病をターゲットに医療費削減と住民の健康増進を図るプロジェクトを立ち上げました。

具体的には、厚労省が持っている医療に関わるビッグデータと、自治体が持っている住民の健康に関わる情報を、データサイエンス(AI分析の専門チーム)の力を借りて解析し、糖尿病にかかるリスクのスコアリングモデルを開発。それを住民の皆さんに適用し、リスクの高い方々に自治体がアウトリーチして生活習慣の改善を促していくという仕組みを創り上げました。これがたいへん好評で、2年かけて全国展開し、今は製薬企業の方々がこのデータ活用に非常に関心を持ってくださり、公共とヘルスケアのクロスセクターで新たな案件が動いています。

実は、もともと厚労省の外郭組織と自治体のクライアントには、我々はPMOで長年ご支援させていただいていました。その過程でクライアントと密な関係を築き、どのようなシステムでどのようなデータを扱っているのかを熟知し、そのデータを活用すれば課題を解決できること、また課題解決には法改正が必要なことなども理解し、それらをすべて踏まえてご支援した結果、これは実現できたことです。決してAIありきで立ち上げたソリューションドリブンのプロジェクトではなく、徹底したイシュードリブンがもたらした成果だと思っています。

コラボレーションのカルチャーが根付いているから自ら案件を創出するハイポジションでも活躍できる。

―今回、デジタルプロフェッショナルとして経験を積み、すでにマネージャークラスのポジションで活躍されている方、あるいはこれからマネージャーを目指す方へ新たなキャリアの可能性を提示できればと考えています。忽那さんが率いるTSTユニットも、新たなキャリアを得る場として大いに魅力的です。こちらではどのような人材を求めていらっしゃるのでしょうか。

まず申し上げておきたいのが、われわれは人材を採用する上で「求める人物像」を定義していません。そもそも採用に当たっては、応募者の方々を選考するというスタンスではなく、自分たちに選ばれる資格があるのかを考えるようにしています。

その前段として、応募者の方からいただくご経歴書をしっかりと時間をかけて拝見し、どのようなキャリアを歩まれてきたのか、そのストーリーをご本人の気持ちになって想像することから始めています。これを「ご経歴書にダイブする」と表現していますが、その方が歩まれたこれまでのご経歴の中に深く潜ることでキャリア課題を探り出し、何を望まれているのか仮説を立てた上で面接に臨んでいます。

これによって応募者の方と密度の濃いコミュニケーションを図ることができ、ご本人が抱えるキャリア課題が本当に当社で解決できるのか、お互い納得のいくまで対話しています。課題を解決できないのならば、私たちに選ばれる資格はありませんし、逆にその方が望まれることが実現でき、活躍していただけそうだとマッチングすれば、ぜひ入社していただきたいというのがわれわれの採用活動です。

―「選ぶ」のではなく「選ばれる」採用活動を行うという点にも、貴社ならではのカルチャーが表れているようにお見受けします。そんなEYのカルチャーにフィットすると忽那さんがお感じになるのは、どんな人材ですか。

EYはコラボレーションの文化が根付いている企業です。セクショナリズムなど存在せず、社内でコラボレーションすることで、より大きな価値を生み出すことにみな意識が向いている。ですから独善的ではなく、TakeよりもGiveを好み、周囲をリスペクトしながら物事を運べる方のほうがフィットすると思います。こうしたEYのカルチャーや人財に対する考え方を私はビジネス特化型SNSで積極的に情報発信し、世間の人々にわれわれについて理解を深めていただこうと努めています。

また、当社はマネージャーになるとセールスとレベニュー、両方のKPIを背負って自分で案件を創り出していくことになります。このポジションで参画される方は、入社後すぐにセールスとレベニューに対して責任を負うことになり、それをポジティブに捉えられる方のほうがやはり活躍できると思います。

―セールスやレベニューの数字に責任を負った経験のない方にとっては、こちらでマネージャーを務めるのはかなりチャレンジングではないかと思われます。

自分で案件を創り出していくのは難易度が高いと思われるかもしれませんが、クライアントと関わる中でそのきっかけさえつかめれば、コラボレーションのカルチャーが浸透しているので、いろいろな専門チームの力を借りることができる環境です。個の力だけで何とかしようとする必要はありません。プロジェクトを立ち上げるためにこのチームの協力を得たいと働きかければ、進んでリソースを提供してくれて、スムーズに案件化されていく。それもEYならではの魅力ではないでしょうか。

そして、案件につながるきっかけをつかめる人は、特にSIの現場でお客様とひざを突き合わせて開発を進めている方の中に、実はたくさんいらっしゃると思っています。いわゆる営業活動は不得手でも、クライアントの業務・課題を深く理解し、良好な関係を築くことが得意であれば、案件を創る上でそれが一番有効なセールスアクティビティになる。お客様と密な関係を築けば課題も探りやすくなり、課題が明らかになれば、社内でコラボレーションして解決に向けたプロジェクトを立ち上げられる。その流れを一度体感できれば、その後も続々と案件を創り出せるようになると思いますね。

―マネージャー以上のポジションで貴社に参画された際、どんな経験がここで得られると忽那さんはお考えですか。

われわれは特定のフェーズにフォーカスするのではなく、解決したい社会・ビジネス課題を探って自ら案件を創出し、戦略を策定してプロジェクトを立ち上げ、それを成し遂げるところまで指揮を執ることができる。こうして課題解決に向けて全体を設計できる能力を私はプロデューサー力と呼んでいるのですが、それを高められる経験を重ねることができる場です。

われわれは世の中の優秀な人材に選んでいただける会社でありたいと思っていますし、もしEYに興味をお持ちのハイポジションの方がいらっしゃれば、一度接点を持っていただいて、われわれのことを理解することから始めていただけるとうれしいです。

構成:山下 和彦

撮影:波多野 匠

※インタビュー内容、企業情報等はすべて取材当時のものです。

この記事を書いたのは・・・

ハイクラスの転職支援を行う人材紹介会社クライス&カンパニーのデジタルプロフェッショナル(通称:デジプロ)支援チームです。私たちは、デジタルテクノロジーの力でDXをリードする方々のネクストキャリアを本気でご支援しています。本サイトでは、DX領域の第一線で活躍する著名な方や各企業のCIO・CDOに直接お会いしてお話を伺い、自らコンテンツを編集して最先端の生の情報をお届けしています。ぜひご自身のキャリアを考える上で活用ください。直近のご転職に限らず、中長期でのキャリアのご相談もお待ちしています。 転職・キャリア相談はこちら