パートナー企業からの出向者がいるくらい、期待が大きい領域。

及川

まず初めに、御社のプロダクトについて、紹介をお願いします。

植松

『Safie(セーフィー)』は、パソコンやスマホ上で映像が見られる、クラウド録画型映像プラットフォームです。当社では『Safie(セーフィー)』に対応するカメラをネットワークに接続することで、クラウドにあるサーバーにデータを自動蓄積し、そのデータをほぼリアルタイムにWebやモバイルなどで確認できるサービスを作っています。

『Safie(セーフィー)』に対応する代表的なカメラとしては、『Safie Pocket2(セーフィー ポケット2)』という誰でも、どこでも、ハンズフリーで使えるウェアラブルカメラや、『Safie GO(セーフィー ゴー)』という、建設現場で危険検知や防犯目的で利用される屋外型高機能カメラがあります。

現在、セーフィーに対応しているカメラは1000種類ほどで、そのうち、既に検証済かつ市場稼働しているものは200種類以上になります。当社でハードウェアを作らず、他社に委託したり、他社製のカメラにセーフィーのファームウェアを入れることで多種多様なカメラへの迅速な対応を実現しています。

現在は、防犯カメラなどのセキュリティカメラのクラウドサービスを中心にサービスを展開していますが、今後は映像を用いた解析や、他社サービスと連携して利用できるプラットフォームへと成長させていきたいと考えています。

及川

複数のプロダクトを展開されているとのことですが、それを創り出す体制について教えていただけますか。

植松

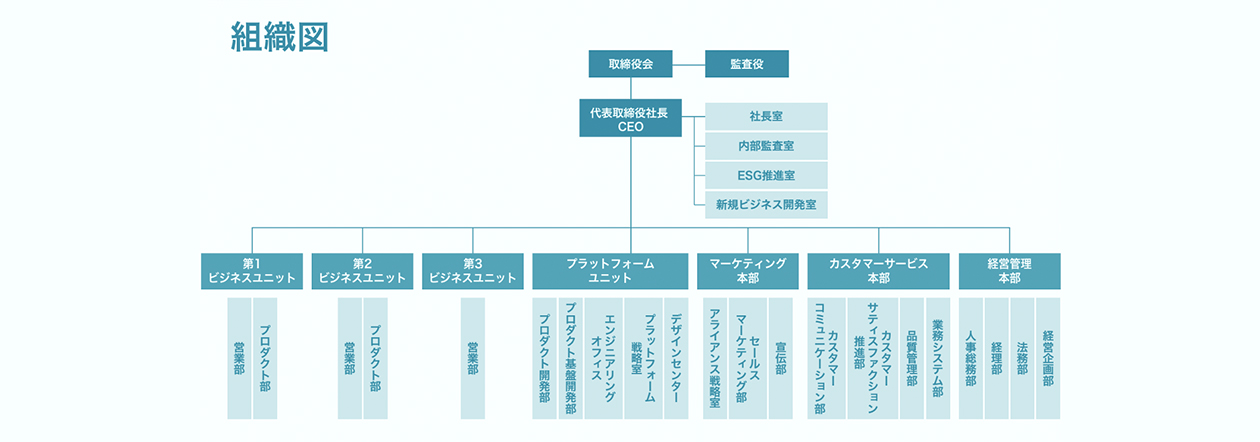

PdMを中心としたチームをプロダクト毎に組成しています。ハードウェアに関連するプロダクトの場合はデバイスの組み込みエンジニア、サーバーエンジニア、フロントエンドエンジニア、ディレクターで構成されています。

及川

現在、御社には何名のPdMがいますか?

植松

15名ほどです。デバイス系、ウェブモバイル系、プラットフォーム系のPdMが在籍しておりまして、おおよそ3分の1ずつです。

及川

ひとつのプロダクトで、デバイス系やウェブモバイル系など組み合わせてプロジェクトが構成されると思うのですが、プロジェクト全体の方向性や戦略はどのように決めていますか?

植松

複数の領域が組み合わさっているときは、一人のPdMが企画の主旨を立て、関係するプロジェクトを巻き込んでいきます。

会社としての優先度に基づいてリソースを調整し、それぞれのプロジェクトにいつ割り当てるかを決めていきます。

及川

会社全体の方向性と、プロダクトの方向性はどう整合性をとっていますか?

経営側で決めた顧客やプロダクトに、具体的なプロダクト開発を当てはめていく「トップダウン」か、経営側はある程度の方向性を提示し、プロダクト側で数字を積み上げていく「ボトムアップ」でいうと、どちらでしょう?

植松

プロダクトサイドから見た場合、ボトムアップ型に近いです。とくに重要なプロダクトにリソースを寄せてはいますが、それ以外のプロダクトでは限られたリソースをうまく割り当てて、なるべく早くリリースできるスケジュールを立て、進めています。

及川

御社のプロダクトの企画から提供までの代表的な例を教えていただけますか?

植松

移動しながら撮影と会話が可能で、定点カメラとしても設置や装着ができ、GPS連携機能を搭載している『Sefie Pocket2(セーフィー ポケット2)』という製品があります。

大規模な工事現場などでは、作業員がどこにいるかわからないと大きな事故につながりかねません。この製品を作業員が装着し、誰がどこにいるか把握するという使い方をされています。

この製品の場合は、ユーザー様から「こういう使い方ができるようになったらいい」「こんな活用方法もある」という声を聞き、実際にプロトタイプを作って、ユーザー様に利用していただきました。そこでさらに意見をもらいブラッシュアップしていくというユーザー様を巻き込んだPDCAを回して改善していきました。

及川

意見を聞くユーザーは、どのように決めていますか?

植松

実は大手ゼネコンのほとんどが、当社の製品を利用しています。その中でも多くの台数を利用いただき、関係性が構築できている企業様を中心にヒアリングを行っています。

また、当社製品をヘルメットに装着できるような器具を自作していたり、プロモーション用の動画を制作していたりするパートナー企業経由でユーザー様にヒアリングすることもあります。

当社が特徴的なのは、大手電機メーカー、電力会社などのパートナー企業とのつながりが強いことです。パートナー企業からの出向者が社内にいるため、日常的にコミュニケーションが取れています。

及川

パートナー企業からの出向者がいるのは面白いですね。なぜでしょうか?

植松

例えば、大手電機メーカーのグループ会社では、自社でクラウド録画サービスを展開されていて、そのカメラのファームウェアを当社がOEMで提供しています。

そのため、パートナー企業は当社のファームウェアを自社サービスと捉えていて、一緒に開発や営業を行っています。

及川

御社のプラットフォームが、パートナー企業の事業にとっても欠かせない状態なのですね。プロダクトを進化させるために依頼したいことがあるので、御社に出向して組織内で働くのがいいと考えられているのでしょう。こうした取り組みはいつからされていますか?

植松

2017年9月から大手企業に出資いただいていますが、出資後すぐに出向していた方もいましたので、割と早期から取り組んでいました。

当社の場合、VCは入っておらず資本業務提携という形で企業から出資をしていただいています。