2022 Oct

26

Wed

セミナーレポート

プロジェクトマネージャーは何を目指すべきか?

~これからの時代に求められるプロジェクトマネージャー像とプロジェクトマネージャーのキャリアパス~

安間 裕氏 アバナード株式会社 会長

近安 理夫氏 アサヒホールディングス株式会社 執行役員

西村 鉄豊氏 株式会社シグマクシス Digital&SaaSシェルパ ディレクター

Contents

登壇者紹介

- 西村

-

皆さん、こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。さっそく今回登壇いただくお二方をご紹介します。お一人目は、アバナード株式会社の会長でいらっしゃる安間さんです。皆さんご存知の通り、安間さんはITを中心としたプロフェッショナルとして現場で活躍された上で、プロフェッショナルファームのチームリーダーとしてマネジメントを歴任されています。自己紹介と本日への意気込みをお願いいたします。

- 安間

-

こんばんは。お忙しい中、お時間を頂戴してありがとうございます。

私は比較的珍しいキャリアで、ユーザー企業を十数年経験してから、アクセンチュア、日系コンサルティングファームを経て、今のアバナードに来ています。経験としては、インフラエンジニアを十数年経験し、その後BIに携わったりユーザー部門に行ったり、ERPを携わったりしてきました。

私の経験をお話しすることで、私と同じようにプロジェクトマネジメント経験を積んでいる皆さんの明日を作るお手伝いができることを楽しみにしています。

また、アバナードはグローバルで6万人、日本では急成長を遂げて1000人近くの組織になりました。皆さんにもぜひアバナードに来ていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

- 西村

-

続いてお二人目は、アサヒグループホールディングス株式会社の執行役員で、ITおよび変革全般の責任者をされている近安さんです。

- 近安

-

こんばんは。私は安間さんと逆で、アクセンチュアからキャリアをスタートし、20年ほど在籍した後、支援側ではなく、「自らのプロジェクトの意思決定をしたい」という想いが強くなり、事業側に行きたいと考えました。そしてHOYA株式会社に行きまして、2年前からアサヒグループホールディングスにおります。

製造業の中でもITの位置づけはどんどん変わっていますし、PMが期待されることも変わってきていると思うんです。そういった内容を、事業会社側の実感として、期待も込めてお話しします。

サービス提供側・事業会社側どちらにせよ、私が一貫してやりたいことは日本の企業を強くすることです。特にデジタル競争力では見るも無残な姿ですよね。そこをぜひ変えたいというのが私の願いです。

- 西村

-

近安さんは、プロフェッショナルサービス側のご経験と、事業会社のCIO・CDOのご経験がおありなので、いろいろとお聞きしていきたいと思います。

最後に私は、株式会社シグマクシス Digital&SaaSシェルパのディレクターをしている西村です。

これまでのキャリアは一貫してコンサルタントです。会計系コンサルティングファームから始まり、自分で小さなコンサルティングファームを立ち上げた経験があります。

シグマクシスでは立ち上げから関わってきました。システム導入のみならず、新規事業開発や業務・制度改革、またPMIなどもやらせていただいます。

キャリアとして共通しているのは、お客様に価値を届けるプロジェクトマネジメントを担い、その専門家であることです。

本日、貴重な機会にモデレーターの大役をいただきましたので、参加者さまにとって新しい発見や気づきのある会にできたらと思います。よろしくお願いいたします。

本日のアジェンダは大きく4点です。

・これからの時代にプロジェクトマネージャーが身につけるべき経験、スキル、マインドは?

・プロジェクトマネージャーのキャリアパスをどう考えるか?

・中途採用において採用したいプロジェクトマネージャー、採用したくないプロジェクトマネージャーの特徴は?

・ディスカッション&質疑応答

これからの時代にプロジェクトマネージャーが身につけるべき経験、スキル、マインドは?

- 西村

-

これからの時代は、これまでとは違う大きな変化が出てきています。

例えば、ビジネス書のコーナーに行くと、VUCAやOODA経営、シンギュラリティ、エクスポネンシャルなど、さまざまな変化を表すキーワードがあります。

また、皆さんに近いところでは、DXニーズが高まって、ウォーターフォールからアジャイル、SaaSなどさまざまなキーワードがあふれています。

そのような中で、これからの時代PMが身につけるべき経験やスキルやマインドは、どのようなものがあるでしょうか。安間さん、いかがでしょうか?

- 安間

-

サービス提供側の人間からすると、プロジェクト完遂能力デリバリーこそが、究極のセリングツールだと思っています。

プロジェクトは作っている間には何の価値もありません。プロジェクトが終わり実際にユーザーの方々や消費者の方々に使っていただいて初めて価値を生み出します。

その結果、我々のお客様である企業の方々は、「アバナードがちゃんとやってくれたね。であれば、また頼もうよ」となる。

実際にプロジェクトを推進する能力こそが、我々の存在証明だと思います。ですからプロジェクトをマネジメントする方は我々にとって宝物です。

今は非常に人手が足りない状況です。なぜなら、ようやく自転車レースで言うところの、残り1周を告げる「ジャン」がなったから。これまでDXでは、デジタルな発想力や新たなアジャイル型の発想力、テクノロジーにフォーカスが当たりがちでしたが、ジャンがなった今はプロジェクトの完遂力が求められています。

また、これまでとは、デジタルとビジネスの関係性も変わってきています。

今まではビジネスが上流にあり、次の誰かが要件を決め、ウォーターフォール型の開発で、次の人が受け取って作り、さらに次の人がメンテナンスするという流れでした。つまり、上流にビジネスがあり、ITツールとしてのITは、常に下流にあり続けていたんです。

しかし、デジタルというバズワードが世の中を変えました。

ビジネスが動いたらデジタルも動くようになり、やりたいことに対して、テクノロジー側が「ITを活用すればこんなこともできるよ」と助言する。デジタルとビジネス、ITとビジネスが対等の関係になりました。

言うなれば、デジタルやITの専門家は舞台の大道具の位置づけだったのが、デジタルによって初めてセンターマイクに立てるようになったんです。

そして、アジャイル型のプロジェクトがものすごく増えています。そうなると必要になる人たちも多岐にわたります。

ビジネスを語れる人、テクノロジーを語れる人、モックアップを作れる人、エクスペリエンスデザインができる人、プロジェクト全体をオーナーシップをもってデザインできる人、それらすべての指揮をとれるプロジェクトマスターといった感じです。

PMはビジネスに対するアンテナが必要ですし、プロジェクトにいるさまざまな役割の人たちに対する興味、マネジメントも重要になってきます。

今、プロジェクト自体が経営の縮図のようになっていると感じます。

- 近安

-

アクセンチュア時代はSAPを道具として、ビジネスインテグレーション、戦略、組織、テクノロジー、4つのエレメントを動かし、企業のトランスフォーメーションをお手伝いしてきました。

その後、事業会社に行き、時代もいろいろ変わりましたが、「2025年の崖」に対しては、思うところがいくつかあります。

「S/4HANA」で何をするんだろうという疑問です。ユーザーは対応せざるをえず、理不尽ですよね。

機能として増えていることは少なく、それでも入れ直しを何百億もかけてするものではないのではというのが、経営の立場から思うことです。ERPが強連結の仕組みなので、ウォーターフォールのビッグバン導入という昭和モデルを未だやらざるを得ないのでしょう。私がコンサルタントの現役だったころからいうと、必要投資が10倍になっている感があります。

また、2025年の崖の本質的な問題は、今あるテクノロジーをメンテナンスに工数が掛かりすぎることですよね。あるいは、分かる人が高齢化してメンテナンスできなくなる。

基幹システムがCOBOLだとしても、今のテクノロジーを活用してもっと工数がかからない仕組みに載せかえて、コードが俗人化しない仕組みにし、メンテナンスがきちんとできればいいと思うんです。

データが利用しやすいようなアーキテクチャに変えて、ユーザーにとっても、どのシステムを使用しているかを意識させないようにできたら問題がないですよね。

2、30年経ったCOBOLであっても、そのシステムが担うビジネスが変わっていなければいいわけです。

「レガシー」はよくない意味合いで使われがちですが、大切な遺産でもある。ただ、やはり大きいシステムだと重いので、できれば機能は小さくぶつ切りにして、データを共通で活用でき、ユーザーフレンドリーであれば資産として使えると思います。

ビッグバンと捉えて、5年のプロジェクトをウォーターフォール型で進めるとお金もかかります。今言ったような「マイクロサービス」にしていけばリスクもなくなり、必要なときに少しずつ変えていけばいいと思うんです。

そして、5年もかけてプロジェクトをやっていては時代についていけません。そうではなく、使い始めていただくところがスタートで、例えば2週間に1回改善を行っていくような少しずつ改善していくような方法になってくるのではないでしょうか。

すると、PMに必要なことは、2週間できっちりアウトプットを出すチームワークをしっかり作る、ユーザーとコミュニケーションして、デリバリーの順位付けをするなどが重要になってくると思います。

従って、大規模なプロジェクトを指揮するスキルより、小さなチームをアジャイル型でマネジメントし、先ほど安間さんのお話にもあったように多才な人たちをうまく指揮するスキルが必要になってきます。

もちろんITスキルは必要ですが、ビジネス側とのコミュニケーション、リレーションシップマネジメント、デザイン思考のような違うアプローチ、そういったスキルも必要になるのではないかと、期待も含めて考えています。

- 西村

-

ありがとうございます。お聞きしたことや私の考えを含めまして、お二方に投げかけてみたい考え方があります。

-

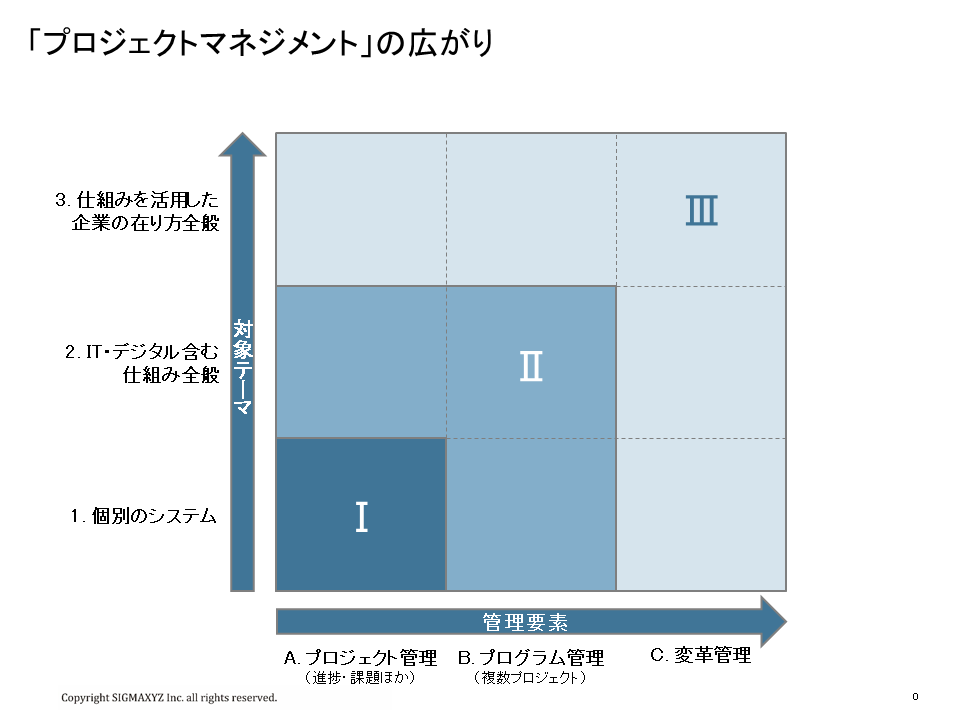

上記のように、現在はプロジェクトマネジメントが、どんどん広がっているように感じています。

縦軸に書きました対象テーマとしては、大規模な一つのシステムだったところから、さまざまなツールや仕組みを入れる、さらには企業のあり方、ビジネス自体を変えていこうという広がりがあります。

そして、横軸の管理要素として、従来は進捗・課題管理を中心に1つのプロジェクト管理をしていたところから、小さいけれども複数プロジェクトを管理する、最終的に変革自体を成し遂げるという広がりがあるのではと考えています。

図で言いますと、左下から徐々に右上に広がっていくようなイメージなのですが、いかがでしょうか?

- 安間

-

こういった因数分解になるべきだと思いますが、実際はカオスな状態だと思います。

アジャイルが主流になっていくことで、プロジェクトがもっと細かな単位で動く形になっていくでしょう。

そして、同時多発的なプロジェクトをまとめるプログラムが動いたり、さまざまなアジャイルが全体としてマネジメントされていたり。ITデジタルとは別に、ビジネスとしてのプロセスの変化、商品改革などの大きな変革の管理もあります。

それらが渾然一体となって歯車が動くことが、今までとの違いです。

- 近安

-

プロジェクト管理の横軸にある、Cの「変革管理」はキーワードだと感じています。

当社がユーザーの基幹システムを変革する場合に、ビジネス要件をお聞きすると、「エクセルをダウンロードする、データを引っ張ってくる作業を自動化してほしい」というニーズがあったりしますが、

それだけでは、ただの自動化ですよね。

真の意味での変容とは、ユーザー自身が今の仕事やスキルを一度手放して、20年後にまったく違うテクノロジーが生まれるとしたら、自分がやるべき仕事は何かを考えたりすることだと思うんです。

こうした変革自体は、人事がやるべき組織開発の領域になるとは思います。ただ、ある程度理解しておかなければ、本質的な仕事の変革やディスラプターに対抗できるビジネスを考えるなどのリクワイメントを引き出すことは難しいのではないでしょうか。

- 西村

-

お話をうかがってきまして、プロジェクトマネジメントの中で変わらないものは、デリバリーエクセレンス。最高のセールスであり、もっとも重要なものです。一方で、マネジメントする環境が変わるからこそ、マネジメント範囲、管理要素が変わってきていると理解いたしました。

プロジェクトマネージャーのキャリアパスをどう考えるか?

- 西村

-

今後、プロジェクトマネージャーの方々はどういうキャリアパスを考えていけばよいか、具体的にどんな能力やスキルを高めていくことが望まれるでしょうか?

- 安間

-

前提として申し上げておきたいのは、キャリアが完成形になったとき、どういった順序で完成したかは重要でないと思っています。それぞれの経験を積み重ねて、何かしら花開けばいいので、プロジェクトマネジメントを一生懸命やればいい。

ただ、IT系の人々が陥りがちな罠は、プロジェクトを実行することが目的になってしまうこと。

プロジェクトの目的、企業にとってどんな意味をもつのか、全体を俯瞰して見る力はもったほうがいいですね。

また、PMのキャリアパスを極めると経営者に行きつくと考えています。プロジェクト規模がアジャイルになっていったとしても、長期的に見たら100人、200人の組織を動かしていくことと同じです。

プロジェクトを俯瞰的にみながら、人の配置や人材育成を考えていくことが重要です。

プロジェクトマネジメントの経験を究めれば、その後のキャリアパスはいくらでも広がっていくと考えています。

- 近安

-

PMの仕事は人的リソースを考える、線表をひく、リスクや課題を考えること。これらは普遍的なスキルなので、どこへでも行ける人材になれると思います。

今後アジャイルに仕事の進めるやり方が世の中を席巻していくと予測しています。そうなると、ユーザー企業は内製チームを抱えるようになっていくでしょう。

その理由は、プロジェクトのスピード感が早くなるので、パートナーに見積もり依頼をしている場合ではなく、スクラムでチームワークを高め、お互いが成長することが重要なKPIとなるからです。

内製が進むとベンダーにとっては厳しい状況になりますし、パートナーと付き合う場合もロングタームで付き合えるのかという視点になります。

こういった背景を踏まえると、PMのキャリアパスには大きな分かれ道があります。

ひとつは、プロジェクトマネジメント力を磨いた上で事業側に行くのか。

もうひとつは、サービスプロバイダー側でさまざまなお客様と多様なプロジェクトを経験し、プロジェクトマネジメントの普遍を追求するのか。

事業側に行くメリットとしては、よりビジネスにコミットでき、「我々のビジネスはこうあるべきだ」と語る立場にもなれることです。

ビジネスアーキテクチャにもより近づけますし、内部のさまざまな情報にアクセスしやすい面はあります。

- 西村

-

今日の参加者の皆さんは、SIerなどITサービスの企業でSEから徐々に上流に上がって、プロジェクトマネジメントをするようになった方が多くいらっしゃいます。

そういった方々に対しては、例えばSaaSなど新しい知識、自ら手を動かして構築していくことなどを期待されていますか?

- 近安

-

技術の知識は、常にあった方がいいと思います。ただ、プログラム言語はどんどん進化しているのでマスターする必要はなく、自由度や難易度などの特性を理解していればいいと思います。例えば、Pysonで使えるライブラリーでどこまで何ができるのか、これを知っていないと開発がどこまでは簡単で、どこからは難しくなり工数が掛かるのか分かります。

- 西村

-

プロジェクトをマネジメントする上で、今どんなことができて、どのぐらいのスピード感なのかを肌感覚として知っておくということですね。

お二方は、社内のPMに対しては、どのようなキャリアカウンセリングや能力アップのアドバイスをされていますか?

- 安間

-

私が伝えているのは、「楽しくないとだめ。無理してやってはだめ。そして、挑戦を楽しむ」ことです。大変なことはありますが、PMはプロジェクトではいわば社長のような存在です。

つらい顔をしていたら絶対プロジェクトはうまくいかないし、笑っていなきゃいけない。だから、「楽しんで元気でいよう。あなたが倒れたら終わりなので、にっこり笑って生きてください」と伝えています。

- 近安

-

当社は2010年以降、海外の会社を買収しているという背景があります。昨年ぐらいから、コーポレートストラテジーとして、ガバナンスをきかせてシナジーを生もうという方向性に動いているところです。

我々はホールディング会社であり、より長期的なことに取り組んでいるため、現場やリージョン、ローカルとは考えている時間軸が違うんです。

どうしても現場に引っ張られがちですが、PMには「コーポレートグループとしての方向性やストラテジーを考えた上で、プロジェクトをリリースしてほしい」と伝えています。

中途採用において採用したいプロジェクトマネージャー、採用したくないプロジェクトマネージャーの特徴は?

- 西村

-

お二方の考える、採用したいプロジェクトマネージャー、逆に採用したくない方の特徴を教えてください。

- 安間

-

経験は積めばいいし、技術は学べばいいと思っています。

一番重視したいのは、お互いのことを尊敬、尊重し合って仕事ができる人であるかです。

イノベーションは発想力であり、発想力が広がるのは誰かのインプットが刺激になった時なんです。

だからこそ、自分とは違う背景をもつ、さまざまな人たちの意見に聞く耳をもち尊重できる人が、イノベーションを起こせると思います。

チームで仕事をする以上、時にはぶつかることがあります。でも、「やっぱりこいつと一緒にいたら楽しいし、面白いよな」というチームでなければ、イノベーションは完遂力できません。

- 近安

-

本当にそうですね。

我々はホールディング会社なので海外のメンバーもいて、国籍もバラバラで日本語を話せない人もいます。そのため、相手の経験や考え方、バリューをリスペクトできる人でないとチームとして成長できません。異質なものを楽しみ、変化することを楽しんでいける人がいいなと思います。

加えて、即戦力になる方を求めています。「この領域では、私はプロで誰にも負けない」と語れる経験のある方は頼もしいと思っています

ディスカッション&質疑応答

-

「ビジネスのわかるPMになることが必要であるというお話はおっしゃる通りかと思います。一方でSIerにいる身としては、ビジネスがわかる状態になるために何をすべきかイメージがわかず、ヒントをいただきたいです」

- 近安

-

ご自身のアサインされたプロジェクトに関する、「3時間でわかる〇〇」という類の本をしっかり読むことが大事です。どんな領域のことでも、実は原理原則はそこまで多くありません。

原理原則を理解できれば、判断軸ができ、優先順位をつけられるようになります。

そして、さまざまなレポートを読み、システムアクションを考えることを繰り返していけば、自分の中に知識として根付きます。

- 安間

-

例えば、3次請けのSIerから1次請けのSIerに派遣のような形で行っているとしたら、まず大きな目的意識や視点を持つことが大切です。「僕が今やっているテストのこの操作は、ビジネスの中でどのプロセスに該当するのか?」を意識することです。

先ほどの近安さんのお話にあった、原理原則と常に照らし合わせて考えることで、それが癖になり、いつの間にかビジネス全体が理解できるようになっていきます。

-

「PMの中にも、アプリ側とインフラ側のPMがいるかと思います。インフラ側のPMが企画やDX自体の検討をするには、どのようなキャリアやスキルを積んだらいいでしょうか?」

- 近安

-

CI/CD基盤を作ってみるのはどうでしょうか。さまざまなアプリケーションを載せれば、COBOLのような古い仕組みでも、メンテナンスが非常に楽になります。

インフラから少しミドルウェアの領域にも広げていくといいのではないかと思います。

- 安間

-

インフラの方が見えている風景ははるかに広いので、「自分の技術の何がビジネスを変えられるか」という発想力、想像力さえ鍛えればいいと思います。

むしろ、大きなアドバンテージがあります。

-

「PMに求められるものが変わっていくからには、企業がPMに期待することも変わっていかなければいけないと思います。感度の高い企業をどう見極めたらいいでしょうか?」

- 近安

-

CIOやCDOが背広を着てネクタイをしめているような会社に行かない方がいいです(笑)

その時点で、トランスフォーメーションではなく、デジタライゼーションをやっていそうな気がします。

また、事業会社であれば、公開されている有価証券報告書、経営の年次報告書、中期経営計画などを確認してみるといいでしょう。そこに、DXなり今後やろうとしていることや、先々どんなスキルの人をどのくらいの体制に整えようとしているかなどが書かれていると思います。

- 安間

-

「感度」を「どれだけ大切にしているか」と解釈するならば、デリバリーした人をアプローズする仕組みがちゃんとあるかを確認してみるといいでしょう。

例えば、金一封のような経済的なインセンティブや、社内での名誉など、PMを軽んじていない仕組みをもっている会社がいいでしょう。

当社は優れたPMやスーパープログラマーが、社長より高い給料をもらえる仕組みをつくりました。

-

「事業会社からPMに求める像と、サービス提供側(SIerなど)がPMに求める像の違いはありますか?」

- 近安

-

事業会社の社内のPMでいえば、ビジネスを理解した上で、リレーションディベロップメントができることです。さまざまな判断やコミュニケーション、リスク管理、優先順位づけができてほしいです。

社外のPMに対しては、PMとしての経験の厚みや、さまざまな引き出しを持ち、場面に応じて提供してくださることを期待します。

- 安間

-

サービス提供側の場合は、ユーザーとリレーションシップを保ちながらコミュニケーションしていくことを専門的に考える必要があると思います。他業種や他社のことについて詳しいことはアドバンテージです。

例えば、ある携帯会社さんと仕事をしていた時に、こう伝えました。

「貴社の携帯電話事業に関しては皆さんが熟知されていて、私は知らないことだらけです。ただ、我々は他の携帯会社が何をしているのかを知っています。そして、保険会社と携帯会社の仕組みは似ていて、皆さんより保険会社のことは知っています」と。

外部を知っている我々が情報提供することで、お客様に何かしらのインスピレーションに与えられる存在です。

一方、事業会社のPMは、内側にコミットしていることが大きな違いです。

- 西村

-

他にも多くのご質問をいただいていますが、本日はここまでとさせていただきます。

最後に、お二方から参加者の方に、今後の期待やメッセージをお願いいたします。

- 安間

-

私もインフラ上がりで、デリバリー屋です。テクノロジーは大好きですが、なによりプロジェクト管理が大好きです。

以前、あるお客様から言われました。

「安間さんって面白い人よね。プロジェクトが終わったときに、うちの会社のために本当に泣いてくれたのね」と。その一言が本当に泣くほどうれしかったんです。

プロジェクトを完遂できた人たちだけが見える風景があって、お客さまや仲間たちと肩を抱き合ったり、いい仲間になれたりしていく喜びがあります。

そういう方々に、スポットライトが当たる世の中になるべきだし、皆さんと一緒にしていきたいと思っています。本日は長い時間ありがとうございました。

- 近安

-

冒頭に申し上げましたが、私の願いはテクノロジーが遅れている日本を強くすることです。

日本初のテクノロジーで、世界に発信できる新しいものを打ち出したいとずっと思っています。

なにか光るテクノロジーやプロジェクト、ケイパビリティをぜひ考えて、日本の会社を変えるだけじゃなくて世界に発信していきましょう。ありがとうございました。

- 西村

-

プロフェッショナルサービス、事業会社のご経験があり、現場でマネジメントの活動をされているお二方のお話を、私自身も楽しく聞かせていただきました。ありがとうございました。

構成:神田 昭子